将棋コラム

1969年3月21日生まれ。神奈川県座間市出身。石田和雄九段門下。 「教授」の愛称で親しまれており、講義や記事の執筆などに定評がある。 著書に「新手年鑑Ⅱ」、「最新戦法の話」、「実戦に役立つ詰め手筋」等。

東京福祉大学教育学部教育学科特任准教授(元私立暁星小学校教諭)。公益社団法人日本将棋連盟学校教育アドバイザー。 2015年からJT将棋日本シリーズでの特別講演を全国で行う。中学1年生のとき、第1回中学生名人戦出場。その後、剣持松二九段の門下生として弟子入り。高校、大学と奨励会を3度受験。アマ五段位。 主な著書に「子どもが激変する 将棋メソッド」(明治図書)「将棋をやってる子供はなぜ「伸びしろ」が大きいのか? 」(講談社)「将棋に学ぶ」(東洋館出版)など。

秋田県出身。将棋とアートが好きな、某対局アプリ三段の将棋ファン。ギャラリーバーとIT系企業を経営するかたわら、東京・新宿を盛上げるプロジェクトに奔走中。ときどき、新宿にある「ねこまど将棋教室」に顔をだします。

元「週刊将棋」編集長。1987年に株式会社毎日コミュニケーションズ(現マイナビ出版)入社。書籍編集、就職情報誌編集等を経て、「週刊将棋」編集部に。2008年から2016年まで編集長。2019年1月からフリーランスに。

これからの暮らしを考えるウェブメディア『灯台もと暮らし』創刊編集長、エッセイスト、フォトグラファー。 これまで40カ国100都市、47都道府県を旅する。将棋初心者。棋士と同じくらい将棋盤・将棋駒を作っている職人さんに興味を持っている。

大学卒業後、大手銀行にて勤務。その後、自由大学の運営を経て、2015年より世界一周の新婚旅行へ。500日43カ国を旅し、2016年5月に帰国。現在、長野と東京を拠点に、フリーランスでライター・編集の仕事をしている。幼い頃、父と祖父が将棋をしていたのをよく眺めていたが、未だにルール習得に苦戦している将棋初心者。

元奨励会三段の将棋ライター。ライター業のほか、毎月1回の加瀬教室や個人指導など、指導将棋も行なっている。主なアマチュア戦の棋歴としては、第34期朝日アマチュア将棋名人戦全国大会優勝、第63回都名人戦優勝などがある。

1950年京都市に生まれ、1963年奨励会6級で入門。1972年に東京に移り、高柳敏夫名誉九段門下となる。1975年に四段。1981年の第12期新人王戦で準優勝。1982年の第31回NHK杯で準優勝。竜王戦は、第9、10期と1組に在籍。2011年に現役引退。現役時代から詰将棋創作で定評があり、塚田賞も2度受賞している。風車戦法と呼ばれる独特の将棋を指し、若い頃から身嗜みがダンディであることでも知られてもいた。

1988年11月16日生まれ。東京都小平市出身。伊藤果八段門下。第31期女流王将戦でタイトル初挑戦。第4期マイナビ女子オープンで初タイトルを奪取。2015年11月から2016年3月まで産休の為休場していたが、復帰後の第43期岡田美術館杯女流名人戦、第11期マイナビ女子オープンを一児のママとしてタイトル戦に挑戦した。

1974年、東京都の生まれ。小学生時代に将棋のルールを知るが、本格的に興味を持ったのは中学2年のとき。1998年春、週刊将棋の記者として活動し、2012年秋にフリーの観戦記者となる。現在は王位戦・棋王戦・NHK杯戦・女流名人戦で観戦記を執筆する。囲碁将棋チャンネル「将棋まるナビ」のキャスターを務める。

出版社退社後、2006年より将棋界で観戦記者として活動する。著作に『将棋 名局の記録』(マイナビ出版)、『不屈の棋士』(講談社現代新書)などがある。趣味は音楽鑑賞、サッカー観戦。映画、海外ドラマも好きで、最近はデヴィッド・フィンチャー監督の「マインドハンター」に度肝を抜かれた。

1971年生まれで将棋歴35年。将棋ウォーズなどでは弱い三段でうろうろしている。中学生の時に伊藤果八段に将棋を教わり渋谷にあった高柳道場で四段で指していたのがキャリアハイ。IT・スマホ・グルメ・激辛といろいろ書くなんでもフリーライター。

長年、出版社の幼児雑誌でマンガやキャラクター企画、料理・手芸ページ、学習・科学企画などを担当。情報誌でも幅広く執筆し、現在は、書籍や企業の広報誌づくりに携わるほか会報誌でコラムを担当。将棋も取材をきっかけに覚えた。プライベートでは都内某所で毎週日曜日、数人前から数十人前のまかない飯を作っている。

1972年東京都の生まれ。1984年に第9回小学生名人戦で優勝し、同年、奨励会6級で故・花村元司九段に入門。2010年の第36期棋王戦、2006年の第56回NHK杯将棋トーナメントでともにベスト4。主として四間飛車及び角交換向かい飛車を愛用する、振り飛車党の一人。

1971年東京都の生まれ。1982年に奨励会6級で大友昇九段に入門。1990年4月に四段。1992年の第33期王位戦で谷川浩司王位(当時)に挑戦し、王位のタイトルを奪取。四段でのタイトル奪取は将棋史上初。他にも棋王、王将、棋聖合わせてタイトル獲得は6期。棋戦優勝は7回。

3歳から将棋に触れ、将棋とともに幼少期を過ごすものの、途中、長い長いブランクを経て、27歳で将棋復活。 2015年4月より、池袋で20代・30代に向けた将棋普及活動『将Give』を主催・運営する。 将棋の楽しさ・面白さ・奥深さに深く感動し、将棋普及と将棋を通じた社会貢献・人間的な成長の応援を使命とする。

「将棋情報局」は、『もっと強くなる もっと楽しくなる』をコンセプトに、将棋に関するホットな情報を提供しています。また、書籍、雑誌、ソフトから盤・駒、お菓子まで、各種将棋グッズを幅広く取りそろえ、販売しています。

2015年にプー太郎から日本将棋連盟の中継スタッフに転身するも、生活実態は特に変わらず。将棋は指すや観るよりも棋譜を並べる派で、お薦めの一冊は石川陽生七段の『升田幸三 振り飛車の神髄』(日本将棋連盟)。

1970年6月22日生まれ。青森県出身。(故)米長邦雄永世棋聖門下。

1987年10月19日四段。2014年4月1日九段。

著書に「うつ病九段」「将棋指しの腹のうち」

中村太地との共著「この名局を見よ20世紀編」「この名局を見よ21世紀編」など多数ある。

漫画「3月のライオン」監修。

WEB編集/ライター

東京都出身。大手出版社のWEB部署、WEB専門の編プロを経て2015年よりフリーの編集・ライターとして美容や、ライフスタイルメディア、インタビュー記事を中心に活動中。将棋は小学生の時に父に教わったっきりだが、将棋マンガを愛読する、初心者です。

大の本好きが高じて、アウトドア雑誌からやビジネス情報誌、女性ファッション誌などで執筆中のライター。好奇心を抱くことはライターの基本と、取材・執筆のテーマは日本古来の伝統文化から、AIといった最先端技術まで幅広くカバー。将棋については小学校低学年に父から習い、学校の将棋クラブに在籍経験あり。対局歴は豊富ながら腕前は、からきし弱い。

五島列島→鎌倉→大阪→福岡育ち。

趣味:姪っ子と遊ぶ、イラスト、ゴルフ、スキューバーダイビング。

ひょんなことから将棋教室へ通い始めたばかりの、ぴよぴよ将棋初心者。現在の棋力は東京将棋会館道場15級、将棋ウォーズ28級。好きな駒は飛車。美濃囲い、中飛車戦法を好む。10歳のお子さんにこてんぱてんにされる様な私が、だいすきな将棋を初心者目線で紹介します。

1997年、日本将棋連盟入社。機関誌『将棋世界』編集部に配属される。2007年より同誌編集長となり、株式会社マイナビ出版移籍後の2023年6月まで16年間務める。同年7月より、同誌編集と並行してフリーランス活動もスタート。

1950年5月5日 生まれ、長野県出身。故・佐瀬勇次名誉九段門下。

1972年に四段。2013年に九段。2016年10月に現役を引退。1989~1995年に日本将棋連盟出版担当理事を務める。著書に『実録

名人戦秘話 ~棋士生活40年 田丸昇の将棋界見聞記~』、『伝説の序章 天才棋士 藤井聡太』など。

平成元年生まれ。2004年から2016年1月まで奨励会に在籍。同年5月からフリーライターとして活動開始。以来、日本将棋連盟のネット中継業務を担当している。ほかに将棋番組制作、将棋教室の仕事にも携わる。将棋漬けの日々を送っているが、実戦不足なのが悩み。

東東京の下町、粋な向島の出身。大昔ミュージシャン、現フリーランス・ライター。棋力は低級ながら、好きが高じて道場通いが始まる。当初、道場は敷居が高く、入りにくい所だったが、勇気を出して入ると、そこは人間味が横溢した場所だった。前回は、将棋道場で聞かれる数々の「地口」をシリーズで紹介したが、今回は「川柳」がテーマ。これも地口同様、ユーモアと機知に富み、文化として残したいものとの思いで、このコンテツの執筆になった。

1979年2月11日生まれ。2000年10月四段。東京都町田市出身。(故)関根茂九段門下。

妻は千葉涼子女流四段。

食べることが好き。自粛期間中、妻と娘に乗せられて千葉家の料理長に昇格を果たす。あいみょんを聴きながら夕食を作る日々。

1980年4月21日生まれ。桜井昇八段門下。夫は千葉幸生七段。 最近作ったミネストローネが美味しくできて、大満足。自粛中に千葉家の料理長の座から料理見習いに降格。 体力をつけて、チーフ昇格を虎視眈々と狙う。

日本将棋連盟の職員として将棋界を20年以上見てきた。タイトル戦中継に際してのITインフラの準備や設営に従事。その傍ら、対局写真や棋士、女流棋士の写真も数多く撮影。給料の多くがカメラやレンズ代に消える。

フォトグラファー/ライター。

2007年ごろよりカメラを片手に将棋イベントに参加してきた『撮る将棋ファン』。

この10年間で撮った棋士の写真は20万枚以上。

将棋を楽しみ、棋士を応援し、将棋ファンの輪を広げることが何よりの喜び。

『将棋対局 ~女流棋士の知と美~』や女子アマ団体戦『ショウギナデシコ』で公式カメラマンを務める。

1967年生まれ。子どもの頃から将棋好きで、高校、大学と将棋部在籍。元週刊将棋編集部記者。2001年からフリーライターになり、新聞観戦記、将棋雑誌に執筆ほか単行本など。地元では大会の運営にも携わっている。一応現役プレーヤー。 将棋以外の趣味は山歩き。

1987年生まれ、神戸市在住。小学校のときは地域の将棋クラブに通いに熱中したものの、20年にわたるブランクがありました。今回のエッセイをきっかけに、久しぶりにNHKの将棋番組を見て、将棋へのやる気が芽生えつつある今日この頃です。普段は鉄道と東ヨーロッパの旅行、歴史に関する記事を執筆しています。

将棋ファンのためのモバイルサービス「日本将棋連盟モバイル」を運営しています。棋譜観戦アプリ「将棋連盟ライブ中継」をダウンロードすると、プロの公式対局をリアルタイムで観戦したり、臨場感あふれる対局写真を楽しんだりすることができます。

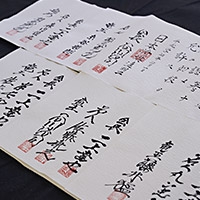

江戸時代、免状の発行権は、時の将棋所(名人)の管掌にありました。昭和に入り実力名人戦の実施と共に免状発行権が日本将棋連盟に移管しました。 免状課は段級位を認定し級位認定状・免状を発行し皆様にお届けしています。

1973年北海道の生まれ。1985年に第10回小学生名人戦で優勝。同年、奨励会6級で勝浦修九段に入門。1996年10月に四段。サッカーを趣味とする。1998年の第17回早指し新鋭戦と1999年の第19回オールスター勝ち抜き戦で優勝。

1984年1月25日生まれ。埼玉県川越市出身。伊藤果八段門下。

2020年発売「世界一やさしいシナモロールとはじめる子ども将棋入門」企画・協力。

子どもの時好きだった将棋格言は「目から火が出る王手飛車」。

将棋の原点は、小学生時代に出演していた「将棋マガジン(休刊)」での連載「アヤノの挑戦」。

最近のマイブームは、映画を見ること。朗読も習い始め、長年の趣味は、写真と散文書き。

Twitter:@NoA_Color

兵庫県明石市出身。1995年9月13日生まれ。第5期マイナビ女子オープンでアマチュア選手として出場し、予選を勝ち抜き、自身2度目の本戦出場を果たした。その年の10月に女流棋士2級となり、とんとん拍子で本戦を勝ち続け、挑戦権を獲得。上田初美女王(当時)と五番勝負を戦った。

1979年10月23日生まれ。東京都新宿区出身。桜井昇八段門下。

日本将棋連盟の「子供将棋スクール」で長らく講師を務めた経験から、現在は志木こども将棋教室と東新宿こども将棋教室で将棋教室を開講中。元々は振り飛車党だったが、最近では矢倉など居飛車も多く指している。映画「聖の青春」やTVドラマ「やすらぎの郷」で将棋監修として携わっている。

音楽雑誌の編集者を経て、現在は企業のコンテンツ制作を手掛けています。SDGsやライフスタイルについての連載も執筆。趣味は将棋(将棋ペンクラブのお手伝い)、お風呂(温泉ソムリエです)、読書。観る将・読む将として、将棋の魅力をお伝えしていきます!

1958年7月13日生まれ。大阪府出身。(故)森安秀光九段門下。 1985年四段。2006年4月六段。2007年文化庁の文化交流使として9ヶ月間、ヨーロッパで将棋普及。 詰将棋や次の一手などの著書多数。

1954年3月2日生まれ。熊本県出身。アマ時代から活躍し、1970年、71年と2年連続でアマ名人戦熊本県代表として出場。1972年に4級で奨励会入会。1974年9月に四段となり、2000年9月に八段となる。 早見え、早指しの天才肌の将棋で第36回NHK杯では、谷川棋王、中原名人を撃破(※肩書きは当時)。 決勝戦で森けい二九段を千日手の末、勝利し棋戦初優勝を飾った。2014年6月に現役を引退した。

2013年より世界一周に出発し、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、南米、北米を経て、2016年春に帰国。これまでに訪れた国は約100ヵ国。 自然と音楽とお酒とお祭りとトライアスロンとバンジージャンプと甘いものとキリンとぶり大根とが好き。将棋は祖父と何度が指したことがあるくらいだったが、最近また覚えはじめる。

ねこまど将棋教室講師。こども教室担当として積んだ指導経験を生かし、大人向け講座「平手初心者のための棒銀/四間飛車/中飛車入門講座」を開講。初心者・初級者を中心に、幅広い層に将棋の楽しさを伝えている。趣味は棋書収集で、最近は自宅の本棚が足りなくなってきているのが悩み。

1990年から印刷プロダクションでライター兼デザイナーに従事。2009年に独立してフリーライターとなる。2010年、日本将棋連盟のネット中継記者(ペンネームは八雲)を担当。2016年より棋王戦の新聞観戦記を執筆。ほか、マイナビニュースで電王戦関連の記事を執筆

2012年より、ネット中継に携わる。担当局で一番長い中継が2013年3月の第71期順位戦C級1組の森けい二九段-近藤正和六段戦で、持将棋の末指し直しとなり、終局時刻は翌日の朝5時40分。「中継は体力だ」と痛感している。

1994年5月生まれ、宮崎県出身の女流棋士。2017年に京都大学文学部を卒業し、在学中に研究した『将棋の「読み」と熟達度』を足掛かりに、将棋の上達法を模索している。

将棋を覚えるのが遅かったため「体で覚えた将棋」ではなく「頭で覚えた将棋」が強くなるには?が永遠のテーマ。好きな勉強法は棋譜並べ。

将棋のライブ中継の番組や放送などの聞き手でお馴染みの方も多いかと思う。解説棋士の魅力を引き出す軽妙なトークでファンも多い。 堀口弘治七段門下。2008年に女流2級となり、2010年女流初段、2016年に女流二段に昇段。攻め味のある積極的な振り飛車が持ち味。相手が振り飛車党の場合、相振り飛車も得意としている。

現在、女流棋士会会長を務め、女流棋界を牽引する。タイトル戦に2度挑戦。特に、第22期倉敷藤花戦では、47歳8カ月での女流タイトル戦登場がこれまでの記録を更新し、尚且つ同時に四段昇段も決め、話題になった。

現在、棋王と王将の2つのタイトルを保持する。第21期竜王戦では、挑戦者の羽生善治名人(当時)と永世竜王をかけた七番勝負を繰り広げ、3連敗の後4連勝という劇的な展開で防衛を決め、初代永世竜王を獲得した。

ライター。大学まで将棋部で、県大会3位など入賞歴多数。社会人になってからは「観る将」に専念していて、たまに子供に将棋を教えている。行方尚史八段のロックな生き方に憧れ、ついでにライブやフェスにも足しげく通うようになった。振り飛車が得意だが最近は右玉がマイブーム。島朗九段の「早投げの美学」に共感して実践しているが、そのせいかネット将棋のレーティングは下がり気味。