ライター一瀬浩司

羽生竜王などトップ棋士も採用!プロ間で流行中の雁木の攻撃形とは?【矢倉の崩し方】

ライター: 一瀬浩司 更新: 2018年04月16日

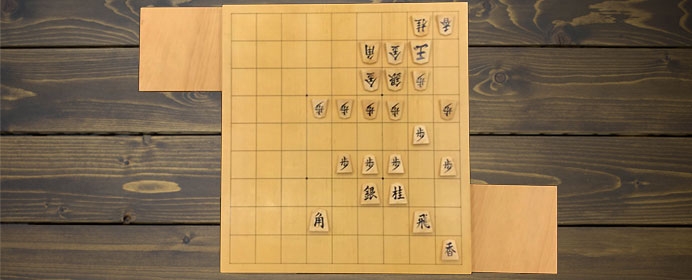

今回のコラムからは、矢倉でよく見られる攻撃形からの攻め方をご紹介していきます。それでは第1図です。

【第1図】

先手の形は最近なんとなくよく見ている気がしませんか? そうです。近年プロ間で大流行しています、雁木の攻撃形ですね。相矢倉でも使われる形で、最近で代表的な将棋ですと、昨年の第88期棋聖戦五番勝負第1局、▲斎藤慎太郎七段ー△羽生善治棋聖戦(第2図)があります。

【第2図は△2二玉まで】

最近では、あまり矢倉戦で使われない攻撃形ですが、平成元年前後の数年では非常に多く指されていた形になります。長く将棋を続けておられるファンの方にはなつかしいなぁ、と思われるかもしれません。

では、ここからどのように攻めていくのか。そちらをご紹介していきましょう。まずは▲4五歩(第3図)と突いていきます。

【第3図は▲4五歩まで】

▲4四歩△同銀▲4五歩△3三銀となっては、4五の位が非常に大きく、先手が駒を持ったとき4四へ打ち込まれる拠点になります。

また、6八にいる角の利きも通りますので、▲3五歩△同歩▲同角の攻め筋も生じてしまいます。そこで、後手は△4五同歩と取ってきますが、二つ有力な攻め方がぱっと見えます。とりあえずは平凡に▲4五同桂と取る手から見ていきましょう。後手は当然△4四銀(第4図)とかわしてきます。

【第4図は△4四銀まで】

ここで、桂取りだからと▲4六歩とぱっと打ってしまうようではいけません。角筋は止まってしまいますし、なにより4七の銀が進む場所がありませんよね。銀が進める前三つの地点にすべて歩が並んでいるので、後手陣は少し薄くしましたが、銀の活用が望めなくなってしまいます。

第4図は桂取りですが、冷静に盤面を眺めてみてください。もし第4図が後手の手番で△4五銀と桂を取られたら? ▲4六歩(第5図)と打てばどうでしょう?

【第5図は▲4六歩まで】

4五の銀の行き場がなく銀は死んでいますね。先手からすると、先に桂は取られましたが、結果的に銀桂交換の駒得となりました。つまり、第4図からはそう簡単に後手も△4五銀と桂を取ってこれないわけです。それを踏まえて続く攻めの手段を考えてみましょう。

第4図の局面でも、大きく分けると二つの指し方があります。まずは桂にヒモを付ける▲4六銀です。歩を交換して、あいたスペースに銀を進出させる、とても自然な一着ですね。

もうひとつは、3三の銀がいなくなって薄くなった玉頭に目をつける▲2四歩です。次回のコラムでは、第4図から▲2四歩と突いたらどういう戦いになるのか。そちらを見ていきましょう。

矢倉の崩し方

監修阿部光瑠六段

1994年生まれ、青森県弘前市出身。2011年4月に四段。2013年に第2回電王戦でコンピュータソフト・習甦(しゅうそ)と対局し、快勝。 2014年の第45期新人王戦で優勝。居飛車、振り飛車ともに指すオールラウンドプレイヤー。