ライター一瀬浩司

玉も囲いの守りの一部?相掛かりや横歩取りでよく用いられる「中住まい」の特徴と組み方とは?

ライター: 一瀬浩司 更新: 2018年04月20日

囲いの特徴

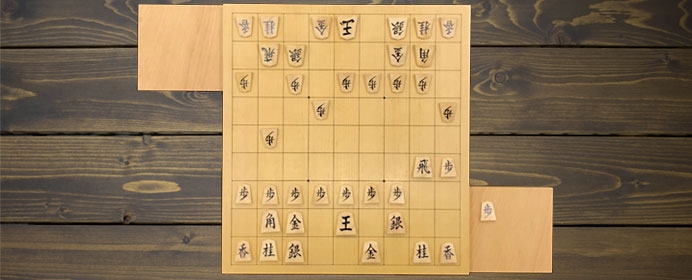

第1図をご覧ください。

【第1図は▲5八玉まで】

いま、先手が5九の玉をひとつ上がったところです。まだまだ、囲いの途中に見えますが、これが「中住まい」です。金銀が玉からやや離れていますし、全然囲いに見えない方もおられると思います。

しかし、冷静に見てみると、金銀が左右にバランスよく配置されていますし、6七~4七の地点は玉自ら守っていて、玉も囲いの守りの一部として働いているところが大きな特徴です。

第1図からは、▲3六歩~▲3七桂と桂を活用したり、▲3六歩~▲3七銀~▲4六銀と右銀を活用したりして攻撃態勢を築いていきます。第2図が▲3六歩~▲3七銀と右銀を繰り出していった実戦の一例です。

【第2図は▲3五銀まで】

平成11年6月14日、A級順位戦の▲中原誠永世十段ー△羽生善治四冠戦(肩書はいずれも当時)です。中原十六世名人や、現役棋士では中川大輔八段が相掛かりを得意戦法として、このような形を好んでいました。

第2図は、先手玉がひとりぼっちのような形に対し、後手は金銀四枚が玉周辺に集結しています。玉の堅さは大差のようですが、先手陣は7八と3八に開いた金の形が玉から離れるようでもバランスのよい形で、駒の打ち込みに強い形となっています。例えば、極端な話ですが、第2図からお互いの飛車をなくした第3図を見てみましょう。

【第3図】

先手からは▲8二角や、▲7二角と角を打ち込んで桂香を拾っていく手があるのに対し、後手からは先手陣に角を打ち込む隙がまったくありません。金銀四枚集結している後手陣は逆に駒が偏っているともいえます。このように、中住まいは堅さではなく、バランスのよさや、玉の広さで勝負する囲いです。それでは、これまでは先手の駒のみを配置して組み方を見ていきましたが、今回は後手の駒も配置して見ていきます。

囲いを組むまでの手順

初手から、▲2六歩△8四歩▲2五歩△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛△2三歩▲2六飛(第4図)。

【第4図】

お互いに飛車先を突き合っていく戦型を「相掛かり」といいます。中住まいはこの相掛かりや横歩取りの戦型でよく用いられる囲いです。第4図から、△7二銀▲3八銀△6四歩▲5八玉(第5図)。

【第5図は▲5八玉まで】

これで一応、中住まいの形になりました。囲いの完成というかは微妙なところですが、相掛かりや横歩取りの戦型で、玉をひとつ5八へ立てば中住まいと覚えていただいても構いません。次回は、中住まいに組む際の注意点と発展形を見ていきましょう。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。