ライター一瀬浩司

堅い囲いを作って、ガンガン攻めよう。穴熊囲いの組み方・特徴は?

ライター: 一瀬浩司 更新: 2017年11月06日

今回のコラムからは、「穴熊囲い」の組み方についてご紹介していきます。まずはどういう囲いなのか? そちらを見ていただきます。

囲いの特徴

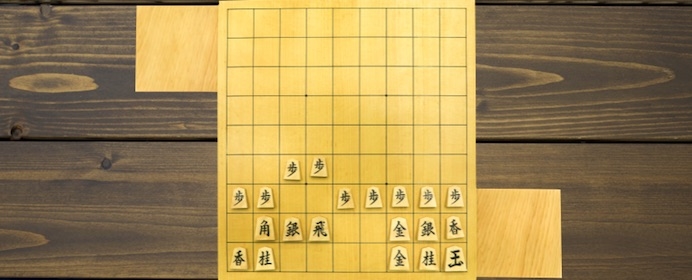

第1図をご覧ください。これが穴熊囲いです。

【第1図】

まずは、玉を端に移動させて銀でふたをします。そして、金二枚をくっつけていきます。正方形にまとまった形で、非常に堅そうということが、見るからにわかりますよね? いちばんの特徴は、やはり王手がまったくかからないことです。例えば美濃囲いを見てみましょう。第2図は△3六桂と王手をかけられたところです。

【第2図は△3六桂まで】

▲3六同歩で桂がタダのようですが、3七の歩が動いてしまうため、5五角の利きが2八まで届き、△2八角成と玉を取られてしまいます。よって、▲1八玉か▲3九玉と逃げるしかありませんが、△2八金と打たれてどちらも玉の逃げ場がもうなく、詰まされてしまいます。

このように美濃囲いの場合は、金銀三枚でがっちり守られているはずなのに、飛び道具で王手を掛けられたらトン死してしまった、ということもありますが、穴熊は王手のかけようがないので、いきなりトン死してしまうということは皆無です。崩すのに時間がかかりますので、自陣を顧みずにガンガン攻めていけるというところも魅力です。

囲いを組むまでの手順

では、その穴熊囲いにどうやって組んでいくのか? そちらをご紹介していきます。

初手から、▲7六歩、▲6六歩、▲7八銀、▲6八飛、▲4八玉、▲3八玉、▲2八玉(第3図)と、ここまでは美濃囲いとまったく一緒の手順になります。

【第3図は▲2八玉まで】

美濃囲いはここから▲3八銀、▲5八金左とたった二手で完成しますが、穴熊はもう少し手数がかかります。第3図から、まずは▲1八香と香車を上げます。そして、空いた穴に▲1九玉と潜り▲2八銀(第4図)とフタをします。

【第4図は▲2八銀まで】

まだ金二枚がくっついていませんが、これだけでも王手がまったくかからない形となって、とりあえずは一安心といったところです。場合によってはこのまま戦うということもあります。それでは第4図からも進めていきましょう。▲3九金とまずは一枚目の金をくっつけ、▲5八金、▲4八金寄、▲3八金寄(第5図)となって穴熊囲いの完成となります。

【第5図は▲3八金寄まで】

▲3九金と一枚目の金をくっつけてまずは第一の完成形、第5図の▲3八金寄までくっつければ完成形となります。美濃囲いは完成まで九手ですが、穴熊囲いは十四手と、さらに五手余分に掛かってしまいます。ですが、余分に掛けた手数分だけ陣形も堅くなったともいえます。

それでは、次回のコラムでは、穴熊に囲う際の注意点などを解説していきます。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。