ライター一瀬浩司

穴熊で端攻めをされたときはどうするべき? 穴熊囲いに組む際の注意点と発展形のご紹介

ライター: 一瀬浩司 更新: 2017年11月10日

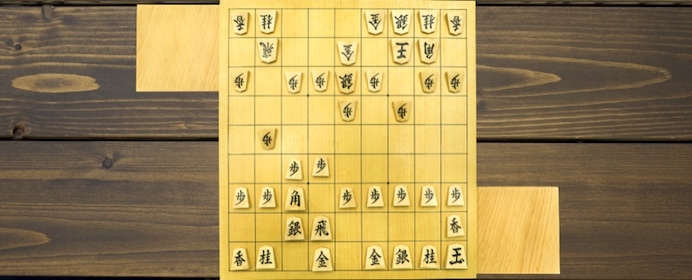

今回のコラムでは、穴熊囲いに組む際の注意点と発展形を見ていきます。まずは、穴熊囲いへ組むまでの手順を復習しておきましょう。

▲7六歩、▲6六歩、▲7八銀、▲6八飛、▲4八玉、▲3八玉、▲2八玉、▲1八香、▲1九玉、▲2八銀、▲3九金、▲5八金、▲4八金寄、▲3八金寄(第1図)。

【第1図は▲3八金寄まで】

それでは、美濃囲いのときと同じように、先手だけの駒を使用した部分図ではなく、後手の駒も配置して解説していきます。

組む際の注意点

基本的には、美濃囲いとあまり変わりません。(1)第2図のように、△8五歩と突かれたら、▲7七角と上がって飛車先を交換させない。

【第2図は▲7七角まで】

(2)▲7八銀と上がって、後手の角頭攻めに備える。この二つが大きな注意点となります。手数が掛かるので、一手でも早く完成させたいところですが、しっかり▲7八銀は上がっておきましょう。囲いの形は変わっていますが、基本的には同じ振り飛車戦法の囲いなので、注意点はあまり変わりません。

ただし、▲2八銀と上がっただけで、4九の金などが離れ駒になったまま戦いになることもありますので、急戦になった場合は第3図のような両取りを掛けられないよう、注意して戦わなくてはならないこともあります。

【第3図】

また、比較的端攻めをされることが多いので、なるべく△1四歩と突かれても最初のうちは▲1六歩とは受けないほうが無難です。もちろん、終盤で玉の脱出路になることもありますので、受けておいてよいということもありますが、端を攻められるタイミングが早くなってしまうこともあります。

例えば第2図に戻って局面を見てください。もちろん、ここでは後手に持ち駒がないので、心配はまったくないところですが、例えば△1四歩と突かれて▲1六歩と受けると、すぐに△1五歩と端で駒がぶつかる形になってしまいます。

△1四歩に端を受けなければ、△1五歩、△1六歩と端を攻めるのに後手はもう二手必要になってきます。ですので、できるだけ攻めの糸口を作らせないためにも、端は受けないほうが最初のうちはわかりやすいと思います。

囲いの発展形

では、美濃囲いのように、穴熊の発展形もご紹介していきます。第1図から、▲2六歩、▲2七銀、▲2八金上と進めれば、「銀冠穴熊」になります。美濃囲いのコラムでご紹介しました、銀冠が穴熊になった感じですね。これで完成といってもよいのですが、上部に厚くなりましたので、▲1六歩と端を突き、▲3六歩(第4図)で完成となります。

【第4図は▲3六歩まで】

第1図のような、正方形の穴熊とは違い、例えば第1図で▲1六歩と突いた形ですと、△1七歩▲同香△2五桂なと、端を攻められることがありますが、第4図ならば、2六に歩がいますので、△2五桂などと攻められることがなく、銀冠の形が端をカバーしていることがおわかりになると思います。

また、▲1六歩、▲3六歩と突いたことにより、将来△1五桂や△3五桂と2七の銀を目標に桂で攻めて来られる手を未然に防いでいます。そして、3七に銀をさらに加えた図が第5図です。

【第5図は▲3七銀まで】

こうなると、さらにとてつもなく堅い囲いになりますよね。四間飛車では、銀が7八に上がってしまっているため、こう囲うことは難しいですが、三間飛車などでは、▲6八銀~▲5七銀~▲4六銀~▲3七銀とスムーズに引き付けることができますので、まれにここまで囲っているところをプロの公式戦でも見かけることがあります。ほかにも発展形はありますが、とりあえずは銀冠穴熊の形をご紹介しておきます。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。