ライター一瀬浩司

「左美濃」を覚えよう。角のラインを避けて戦うのがポイント

ライター: 一瀬浩司 更新: 2018年01月22日

今回のコラムも、振り飛車に対する囲いについてご紹介いたします。今回の囲いは、「左美濃」です。まずはどのような囲いなのか?そちらを見ていただきましょう。

囲いの特徴

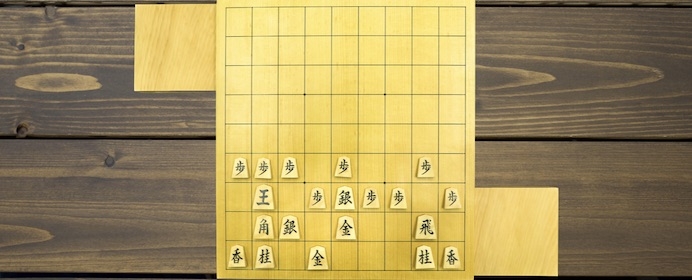

まずは第1図をご覧ください。

【第1図】

こちらが「左美濃」です。振り飛車の場合は玉を2八と右側に囲いますが、対振り飛車の場合は左側に玉を囲いますので、こう呼ばれるようになりました。また、玉が天守閣にいるような形をしているので、「天守閣美濃」ともいわれます。

第2図のように、角を7七へ上がって8八へ玉を囲う形も、もちろんよくある囲い方ですが、今回は第1図の天守閣美濃についてご紹介をしていきます。

【第2図】

初めのうちは第2図の形より、第1図のように囲った方がわかりやすいと思います。例えば、第3図をご覧ください。

【第3図は△8五桂まで】

8八へ玉を囲った形の一例ですが、8八だと後手の角のラインに入っていますので、第3図のように攻めてこられることもあります。▲8六角に△6五歩と突かれて攻められますと、級位者同士の場合では角のラインの攻めを受けきることは大変で、振り飛車の方が勝ちやすいでしょう。

玉が8七でしたら、角のラインに入りませんし、角の位置も8八ですので、第3図のように後手の桂が当たってきません。角のラインを避けて戦うというところがこの囲いの特徴です。

囲いを組むまでの手順

それでは、どのように囲っていくのか?そちらの手順を見ていきましょう。

初手から▲7六歩、▲2六歩、▲4八銀、▲5六歩、▲6八玉、▲7八玉、▲5八金右、▲9六歩(第4図)。

【第4図は▲9六歩まで】

第4図はどこかで見た形ではありませんか?そうです。前回までのコラムでご紹介しました「舟囲い」ですね。対振り飛車の場合、この舟囲いが基本の形となることがほとんどです。ここから、さまざまな囲いに発展していきます。それでは続きを見ていきましょう。第4図から▲5七銀、▲8六歩、▲8七玉、▲7八銀(第5図)。

【第5図は▲7八銀まで】

5七へ銀を上がり、▲8六歩と角頭を突きます。角頭の歩を突く形は、よくないことも多いので、最初のうちは抵抗があるかもしれません。そして、空いた8七へ玉を上がり、7八へ銀を上がれば、第1図の形になりました。これで、しっかりした形になりましたので、強く戦っていくこともできます。ここからは、もう少し玉を固めていく指し方と、5七の銀を4六へ繰り出して戦いを仕掛けていく指し方の二通りに分かれていきます。

それでは、次回のコラムでは、左美濃に囲う際の注意点と、発展形を解説していきます。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。