ライター一瀬浩司

振り飛車に対して「舟囲い」を覚えよう。いろいろな形に発展するのが特徴!

ライター: 一瀬浩司 更新: 2018年01月11日

今回のコラムから、振り飛車に対する囲いについてご紹介していきます。まずは「舟囲い」です。こちらはどのような囲いなのか? まずはそちらを見ていただきましょう。

囲いの特徴

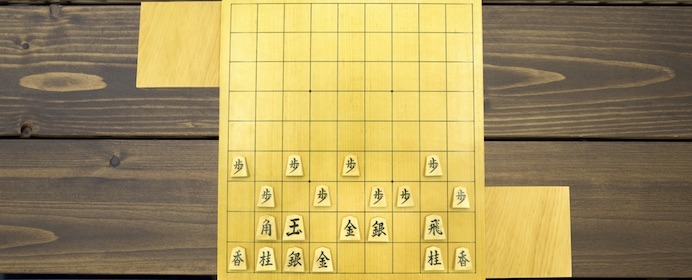

まずは、第1図をご覧ください。

【第1図】

こちらが舟囲いです。7八にいる玉が、なんとなく舟に乗っているように見えませんか? このような形から、舟囲いと呼ばれるようになりました。そして、第2図を見ていただきましょう。

【第2図は▲9六歩まで】

居飛車対振り飛車の序盤戦です。第2図では、後手が四間飛車に振っていますが、振り飛車側は、5~2筋(居飛車が後手の場合は5~8筋)に相手は飛車を振ってきます。居飛車側は、もちろん飛車が2筋にいますよね。自分の飛車の反対側に玉を囲うのは、「玉飛接近すべからず」という格言があるように、守りの基本です。相手の飛車からも離れていて、非常に理にかなっていますね。

また、現段階でもすでに囲いにはなっていますが、ここからさまざまな形に発展していきます。現状では玉が金銀三枚に守られていますが、右銀の活用など、攻撃陣も整っていませんし、ここから急戦、持久戦と、方針によって囲い方がさらに分かれていきます。そちらは後回しにして、まずは、第1図までの囲い方を見ていきましょう。

囲いを組むまでの手順

初手から▲7六歩、▲2六歩、▲4八銀、▲5六歩(第3図)。

【第3図は▲5六歩まで】

最初に、▲7六歩~▲2六歩として、居飛車を明示します。そして、すぐに玉を動かすのではなく、▲4八銀と上がり、さらにもう一手▲5六歩と突くほうがわかりやすいでしょう。なぜ玉上がりを後回しにするのか? そちらは次回のコラムで説明します。それでは続きを見ていきましょう。第3図から、▲6八玉、▲7八玉、▲5八金右(第4図)。

【第4図は▲5八金右まで】

玉を先に動かしましたが、▲5八金右と上がってから▲6八玉としても構いません。第4図から▲9六歩(第5図)と端を突けば、第1図の形になります。

【第5図は▲9六歩まで】

これで舟囲いの完成です。持久戦を目指す場合は、▲9六歩を突かずに第4図の状態から駒組みを進めていくこともあります。また、第5図から▲3六歩~▲5七銀~▲2五歩~▲4六銀~▲3五歩と、右銀を繰り出して戦う急戦の場合もあります。しかし、ほとんどの場合では、もう少し囲いを発展させてから戦いを仕掛けていきます。

それでは、次回のコラムでは、舟囲いに囲う際の注意点と、発展形を解説していきます。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。