ライター一瀬浩司

角筋を生かした攻撃型にも発展できる?右玉の注意点と発展形のご紹介

ライター: 一瀬浩司 更新: 2017年12月23日

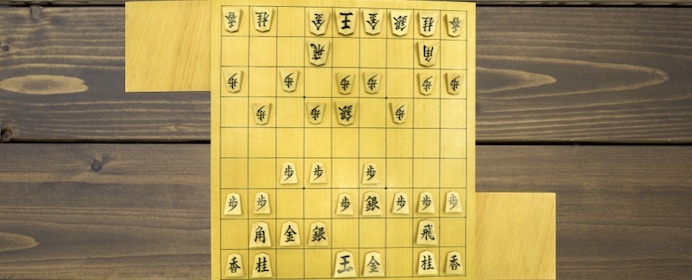

今回のコラムでは、右玉に組む際の注意点と、発展形などを見ていきましょう。まずは、右玉へ組むまでの手順の復習です。初手から、▲7六歩、▲6六歩、▲6八銀、▲4八銀、▲7八金、▲4六歩、▲4七銀、▲3六歩、▲3七桂、▲5八金、▲6七銀、▲2九飛、▲4八玉(第1図)。

【第1図は▲4八玉まで】

それでは、後手の駒も配置して、右玉へ組む際の注意点などを解説していきます。

組む際の注意点

矢倉のときと違い、すぐに角道を止めますので、いきなり角を取られてしまうというようなことはありません。しかし、相手の駒組みを一切見ずに駒組みを進めていくと痛い目に遭ってしまいます。それでは初手から進めてみましょう。

▲7六歩△3四歩▲6六歩△8四歩▲6八銀△6二銀▲4八銀△6四歩▲7八金△6三銀▲4六歩△5四銀▲4七銀△6二飛(第2図)。

【第2図は△6二飛まで】

第2図まで進んでしまうと、▲6七銀としても、△6五歩▲同歩△8八角成▲同金△6五銀と攻められてあっという間に不利になってしまいます。

では、ここまでの手順でなにがいけなかったのでしょうか? それは、相手の駒組みを見ずに右玉にこだわりすぎたことです。△6四歩と突き、後手は右四間飛車からの急戦を狙ってきていますので、銀が4七へいってしまっては6筋への備えが万全にできません。

初手からの手順に戻りますが、▲7六歩△3四歩▲6六歩△8四歩▲6八銀△6二銀▲4八銀△6四歩▲7八金△6三銀のときに、▲4六歩ではなく、▲5六歩△5四銀▲5七銀右(第3図)として、5七へ右銀を上がり、6筋への攻撃に備えなければなりませんでした。

【第3図は▲5七銀右まで】

こうなると、もう右玉には組みにくくなってしまいますが(図面は省略しますが、6七銀、4七金、3七桂、4八玉という形で、「雁木右玉」と言われる形に組むことはできます)6筋への速攻に対し、戦力をこちらも集中して備えることができます。

囲いの発展形

それでは、右玉の発展形をご紹介していきます。第1図から、攻撃的布陣を敷いていくのでしたら、▲2六歩、▲5六銀左、▲6五歩といった指し方があります。一例として第4図をご覧いただきましょう。

【第4図は▲4五歩まで】

角筋を生かした、攻撃型の右玉です。もちろん、第4図で△4五同歩と取れば▲2二角成でハイ、それまで、ですので、△5三銀と上がりますが、▲4四歩△同銀▲4五歩と、角筋を生かしてガンガン攻めていくことができます。この形では、メインの攻め駒は飛車ではなく、角になっていきます。2九の飛車が働いていないようですが、下段に利いており、また2筋への駒の打ち込み(△2七金や△2八角など)も防ぐ、重要な守り駒となっています。また、4筋の位を取れたときは、第5図のように組むことがあります。

【第5図】

玉の守りはさらに薄くなってしまいますが、上部がとても厚い形となります。右玉は玉の囲いが薄いので、指しこなすのは大変ですが、相手もどう攻めていいのかがわかりにくいというところも魅力です。第4図のように、角筋を生かしていくことができれば、こちらの指し方はわかりやすいですが、相手は7~8筋を攻めても右玉への響きは薄いです。角のラインだけで攻め倒せてしまうこともありますので、一度試されてみるのもよいと思います。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。