ライター一瀬浩司

柔軟に作戦を変えていけるのがいいところ。雁木の注意点とその発展形とは?

ライター: 一瀬浩司 更新: 2017年12月15日

今回のコラムでは、雁木に組む際の注意点と発展形を見ていきましょう。まずは、雁木へ組むまでの手順の復習です。

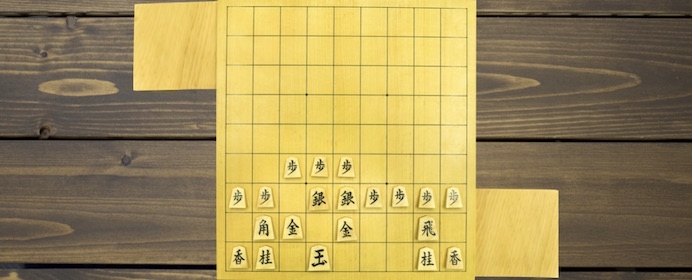

初手から、▲7六歩、▲6八銀、▲6六歩、▲5六歩、▲4八銀、▲7八金、▲6九玉、▲5八金、▲6七銀、▲5七銀(第1図)。

【第1図は▲5七銀まで】

それでは、後手の駒も配置して、組む際の注意点などを解説していきます。

組む際の注意点

まずは、矢倉の注意点と同じですが、上記の手順を鵜呑みにして後手の手をあまり見ずに組んでいくと、▲7六歩△3四歩▲6八銀△8八角成(第2図)で、開始4手でハイ、それまでよとなってしまいます。

【第2図は△8八角成】

前々回の矢倉のコラムでもこの順は出てきましたよね。前回のコラムで▲7六歩~▲6六歩~▲6八銀のほうがわかりやすいと解説したのは、3手目に▲6六歩と突けば、2手目に後手がどう指してきても第2図のようにいきなり終了となったり、雁木に組めなくなったりはしないからです。この点を見ても、矢倉よりも組みやすい感じがしますよね。

囲いの発展形

それでは、雁木の発展形をご紹介していきます。第1図から先手の方針は大きく分けて二つあります。角を8八のまま使う指し方と、角を転換して使う指し方です。手厚く指すのでしたら、第1図から、▲6五歩、▲6六銀右(第3図)として盛り上がっていく指し方があります。

【第3図は▲6六銀右まで】

第3図から、▲7五歩~▲7六銀~▲6七金右となれば相当手厚い形になりますね。▲7六銀まで進められれば6筋と7筋の位は安定しますが、▲6五歩や▲6六銀右のときに、6五の位を目標に動かれる可能性もありますので、後手の陣形をよく見てこの形を目指すかどうかを決める必要があります。

そして、積極的に攻撃形を目指す場合は、第1図から▲4六歩、▲3六歩、▲2六歩、▲2五歩、▲3七桂、▲6五歩(第4図)と指せば、角筋は通り、桂も攻めに参加して、迫力のある陣形となりますね。

【第4図は▲6五歩まで】

▲2五歩と突かずに▲4八飛~▲3七桂~▲6五歩と右四間飛車のように指す順もあり、攻撃パターンはいろいろあります。

最後に、角を転換する指し方です。

第1図から、▲4六歩、▲3六歩、▲2六歩、▲2五歩、▲7七角、▲5九角、▲2六角、▲3七桂(第5図)。

【第5図は▲3七桂まで】

2筋を突く手を省略して、角を転換するのももちろんあります。▲2四歩と突き捨てる手などがなくなりますが、そのぶん二手早く攻撃形を築くことができます。2筋を突くかどうかも、好みがわかれるところですね。第5図からは、このまま▲4五歩と突いたり、▲4八飛と回ってから▲4五歩と仕掛けたりします。

また、角が移動したので、▲7九玉~▲8八玉と入城したり、▲6八銀~▲7七銀と銀矢倉に組み替えたりすることもでき、柔軟に作戦を変えていくことができます。これも雁木のいいところですね。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。