ライター一瀬浩司

竜王戦第2局で羽生竜王も採用した、雁木の特徴と組み方をご紹介

ライター: 一瀬浩司 更新: 2017年12月13日

今回のコラムから、「雁木(がんぎ)」の組み方についてご紹介していきます。まずはどういう囲いなのか? そちらを見ていただきます。

囲いの特徴

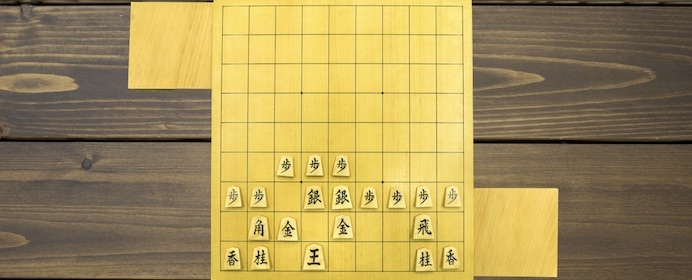

第1図をご覧ください。

【第1図】

こちらが雁木です。前回までのコラムでご紹介しました矢倉と違い、銀が7七でなく6七に上がります。角が居角でそのまま使えるので、攻撃力があります。第1図の状態では、角道は止まっていますが、▲6五歩と突けば一気に角筋が通ってきます。また、矢倉と違い、玉は6九で囲いの外にいるような感じですが、銀が6七なので、8八まで玉がいくと玉頭がやや薄いので逆に6九のほうが安全な場合も多いです。

最近では、プロの公式戦でも雁木をよく見ます。ただし、プロの対局では銀が5七でなく4七の場合が多いです。先日行われました竜王戦第2局では、後手番の羽生善治棋聖が右銀を5七に(後手番なので実際は5三)上がった形の昔ながらの雁木を採用し、勝利を収めています。タイトル戦の大舞台でも登場していますし、まだまだ雁木の流行は続く感じがします。さて、雁木にはどのように組むのでしょうか? その手順を見ていきましょう。

囲いを組むまでの手順

初手から、▲7六歩、▲6八銀、▲6六歩(第2図)。

【第2図は▲6六歩まで】

まずは角道を開けて、左銀を上がります。どこかで見た出だしではありませんか? そうです。矢倉と同じ出だしですね。矢倉と違って▲7六歩の後は、相手の手に関係なく▲6六歩と突いても構いません。というのも、矢倉では▲7六歩△8四歩に▲6六歩と突くと、△8五歩▲7七角(第3図)と飛車先を伸ばされて矢倉には組みにくくなります。

【第3図は▲7七角まで】

雁木の場合はここから▲6八銀~▲6七銀と上がれば組めますので、△8五歩と伸ばされる手を気にする必要がありません。指し始めのうちは▲7六歩~▲6六歩~▲6八銀という手順がわかりやすいと思います。では、続きです。

第2図から、▲5六歩、▲4八銀、▲7八金、▲6九玉、▲5八金(第4図)。

【第4図は▲5八金まで】

ここまでも矢倉と変わらない駒組みですね。矢倉では、ここから▲6七金右、▲7七銀、▲7九角、▲6八角、▲7九玉、▲8八玉と完成まであと6手かかりますが、雁木はあとたった2手で完成します。

第4図より、▲6七銀、▲5七銀(第5図)。

【第5図は▲5七銀まで】

これで雁木の完成です。矢倉は完成まで14手かかりましたが、雁木は角を移動させないので、たった10手で組み上がりました。それでは、次回は雁木に囲う際の注意点などを解説していきます。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。