ライター一瀬浩司

矢倉囲いでまず覚えておくべきことは? △3四歩には▲6六歩、△8四歩には▲6八銀。

ライター: 一瀬浩司 更新: 2017年11月27日

今回のコラムでは、矢倉囲いに組む際の注意点と発展形を見ていきましょう。

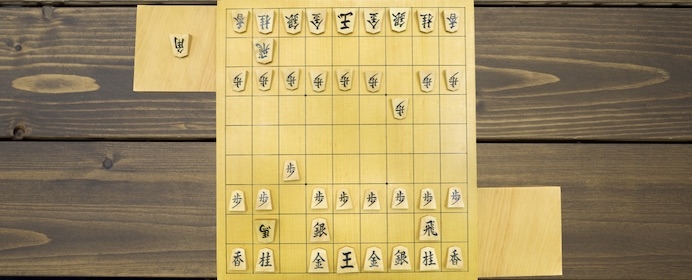

まずは、矢倉へ組むまでの手順の復習です。初手から先手の手順だけいうと▲7六歩、▲6八銀、▲6六歩、▲5六歩、▲4八銀、▲5八金右、▲7八金、▲6九玉、▲6七金右、▲7七銀、▲7九角、▲6八角、▲7九玉、▲8八玉(第1図)。

【第1図は▲8八玉まで】

それでは、後手の駒も配置して、組む際の注意点などを解説していきます。

組む際の注意点

まずは、手順をそのままうのみにして囲いを目指してみましょう。▲7六歩△3四歩▲6八銀△8四歩▲6六歩△6二銀▲5六歩△5四歩▲4八銀...。この手順を並べてなにか気付かれましたか?

そうです、▲7六歩△3四歩▲6八銀のとき、角に何もひもがついていない状態になってしまいます。ですので、△8八角成(第2図)と角をタダ取りされてしまい、開始からたった四手でハイ、それまでよとなってしまいます。

【第2図は△8八角成まで】

▲7六歩△3四歩と進んだ場合は、▲6六歩と角筋を止めてから▲6八銀と上がりましょう。じゃあ最初から3手目は▲6六歩となんでもしておけばいいじゃん。こう思われる方もいるかもしれません。しかし、▲7六歩△8四歩の場合に▲6六歩と突くと、△8五歩▲7七角(第3図)となって、やや組みにくい状況となってしまいます。

【第3図は▲7七角まで】

ここからでも、▲8八銀、▲5八金右、▲6七金、▲6八角、▲7七銀、▲7八金、▲6九玉、▲7九玉、▲8八玉と進めれば矢倉には囲えるのですが、3手目に▲6八銀としておけば△8五歩に▲7七銀と上がれますので、わかりやすく組むことができます。2手目△3四歩には▲6六歩、△8四歩には▲6八銀と覚えておきましょう。

囲いの発展形

では、矢倉も発展形をご紹介していきます、と、言いたいところですが、矢倉の場合は第1図が完成形ですので、このままで戦うことが多いです。場合によってはさらに上部を厚くしたりすることがありますので、そちらの形なども見ていきましょう。まずは第4図です。

【第4図は▲6六銀右まで】

第1図から、▲5七銀、▲6五歩、▲6六銀右と進めた局面になります。右銀を守りにつけつつ、さらに上部に盛り上がった形になります。ここから、▲7五歩、▲7六銀となればさらに上部が厚く、6筋の位も安定してきます。ただし、後手の右銀を攻めに使ってこられると、なかなかこの形には組めません。では、もう一つ。第5図をご覧ください。

【第5図は▲6八銀右まで】

第1図から、▲3六歩、▲4六角、▲5七銀、▲6八銀右と角がいた位置に右銀を守りにつけた局面です。右銀を守りに使っていますので、攻撃力はないですが、金銀四枚に守られ、また角のにらみで相手の攻撃陣をけん制しています。

後手番では角を△3一角~△6四角と動かす場合が多いので、このように金銀四枚にがっちり囲って専守防衛の陣を敷くこともあります。第4図の形も角が4六の位置で、比較的後手番で組む場合が多いです。

ほかにも、第1図から▲9八香~▲9九玉と穴熊に囲う場合もありますが、まずはこの二つを発展形としてご紹介しておきます。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。