ライター将棋情報局(マイナビ出版)

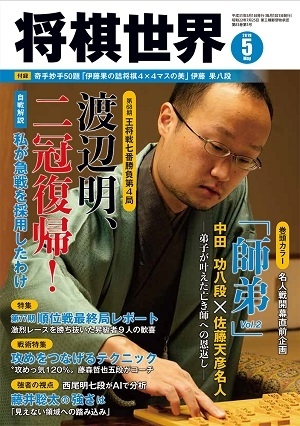

名人戦開幕直前企画 中田功八段×佐藤天彦名人 「師弟」Vol.2―弟子が叶えた亡き師への恩返し―【将棋世界2019年5月号のご紹介】

ライター: 将棋情報局(マイナビ出版) 更新: 2019年04月03日

カメラマン野澤亘伸氏による、将棋世界2019年5月号に掲載の【名人戦開幕直前企画「師弟 Vol.2」中田功八段×佐藤天彦名人~弟子が叶えた亡き師への恩返し】は、13ページにわたり、両者が師弟となる以前、奨励会時代や、師弟としての交わり、弟子の名人獲得までが描かれています。本ページではその冒頭部分「少年の名は〝アマヒコ〟」「大山十五世名人との出会い」をご紹介します。

名人戦開幕直前企画「師弟 Vol.2」中田功八段×佐藤天彦名人

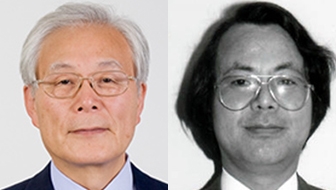

この春、第77期名人戦で4連覇を懸けて豊島将之二冠との七番勝負に臨む佐藤天彦名人。彼の師・中田功八段は、巨人と呼ばれた故・大山康晴十五世名人の弟子である。

23年前、故郷・福岡の将棋道場でひょんなきっかけで出会い、初めて師弟の契りを結んだ少年は、苦難を乗り越え、名人の系譜を継ぐ棋士となった。その成長を、中田八段はどう見つめてきたのだろうか?

野澤亘伸、渾身の取材による大好評ドキュメントシリーズ第2弾。

少年の名は〝アマヒコ〟

昼過ぎに、携帯の着信音で、中田功は目を覚ました。頭はまだひどい酔いの中にある。帰省して、昨夜は小学校の同級生たちと、遅くまで飲み過ぎた。

電話をかけてきたのは、日本将棋連盟・福岡中央支部の多田正興だった。中田が将棋を覚えて、小学5年から通った将棋道場の席主だ。「上におられますか?」。多田の声は遠慮がちだった。「えぇ」。中田は気のない返事をした。「下に強い子が来ていまして、少し教えていただけませんか?」。席主の言葉に、(私を呼ぶほどですか?)と言いかけてやめた。多田からの頼みは、断れない。起き上がるのに15分ほどかかった。ふらつく足取りで階段を降りて行く。

中田の実家は、鰻屋を営む父が建てた4階建てで、1階に鰻屋、2階をテナントにして、3、4階に家族が住んでいた。場所の移設に問題を抱えていた福岡中央支部は、中田の父の計らいで、数年前にこの建物の2階に移ってきていた。

中田が道場に入っていくと、多田は一人の男の子を呼んだ。まだ8歳だという。賢そうな子だな、というのが第一印象だった。本来、小さな子を相手するときは、椅子席のほうがいい。でも、初めてプロと指すなら、棋士らしい姿を見せてやろうと思った。「奥の足つき盤をお借りします」。中田はそう言った。

多田が普段は使わない盛り上げ駒を出してくれた。手合は二枚落ち。それでも8歳の子が、正座をしてプロに勝てるとは思えない。一局しっかり教えて、早く部屋で休もう。男の子はちょこんと座って、全然喋らなかった。しかし、いざ始まってみると上手が簡単に負かされてしまった。思いのほか強い。貫禄を見せてやりたかったが、今日は限界だ。「次は飛車香落ちでやろう」。そう告げると、部屋に戻り布団に倒れ込んだ。

少年の名前は、佐藤天彦といった。「アマヒコ? 天の川と彦星で七夕生まれなのかな。俺と同じ7月生まれか」。あとで聞くと、佐藤は1月生まれだった。1996年、中田功が28歳のときである。

棋士になって10年、中田の東京での生活は荒れていた。将棋に勝てない。負ければ当然収入も少なくなる。好きな酒の量だけが増えた。本来なら、棋士として指し盛りの歳である。「私はいつも問題を先延ばしにしてしまった。楽天的というか、悩むのが好きじゃないというか」。豪快に酒を飲み、その日を楽しむ。そんな生き様を「昭和最後の棋士」と呼ぶ人もいた。棋界では羽生世代の台頭が将棋界に新時代をもたらしていた。

「多田さんに『一度くらい、羽生さんに勝ってね』って言われたことがある。ショックだった」

道場で初めて佐藤と出会ってから、中田は帰省する度に対局をした。手合は二枚落ちから、飛車香落ち、飛車落ちに変わる。1年後、佐藤が奨励会を受験することになり、席主と両親は中田に師匠になってほしいと申し出た。しかし、中田は返答をためらう。これまで依頼は全て断ってきた。「俺は弟子を取れるような身分じゃない」。そう思っていた。

大山十五世名人との出会い

小学生の頃の中田は、とても勉強のできる子だったという。特に算数は一人廊下に机を置いて、中学生の問題をやらされていた。家で、あまりに将棋に熱中しているので、父親が将棋道場に連れていった。中田が5年生、1978年のことである。それまで独学だったが、席主と指すと「あんた2級あるばい」と言われる。この日から子ども好きな席主・多田正興に可愛がられ、中田は急速に棋力を伸ばした。そして多田は、のちに佐藤天彦を見いだすことになる。

この年、博多の玉屋デパートで子どもの将棋・囲碁大会が開かれた。参加者は二百人を超える大盛況だった。中田は級位者の部に出場、準優勝した。有段の部の決勝には、大勢の人が集まっていた。中田は大人たちをかき分けて、必死で盤側にたどり着く。そこには新聞で名前を何度も見た天才少女が座っていた。林葉直子は、同い年とは思えない雰囲気をまとっていた。すでにアマ四段の実力だったという。相手の男の子の名前も知っていた。1歳上の森下卓だった。

二人を見たのは一瞬だった。いまも、そのときの光景を忘れない。林葉が優勝して、地元は大騒ぎだった。その後、二人が奨励会受験のために上京したことを聞く。中田は初めて「自分もプロになりたい」と思った。 中田の奨励会受験のために、地元の教育委員会の方が近代将棋社の永井英明氏に相談してくれた。永井は「大山先生が今度『船の旅』で宮崎に来るから、そのときに見てもらったらどうだろう」と提案してくれた。月刊『近代将棋』は、『将棋世界』と並び50 年以上にわたって発行された専門誌であり(2008年休刊)、「船の旅」は当時近代将棋が企画し、人気行事となっていた棋士とファンの交流を図る旅である。

「船の旅に同行されていた関根茂先生から二枚落ちで教わりました。私が負けたのですが、関根先生は大山先生に『合格ですよ』と言ってくださったようです。父と私で大山先生にご挨拶に行くと、先生はいきなり私に『あんた、あっちに行ってなさいよ』と言われました。先生は父と二人で話をされていました。一人でいることは小さい頃から慣れていたので、じっと、その日に指した将棋のことを思い出したりしていたと思います。父が戻ってきて、『大山先生はずっとお前を見ていたぞ』と言いました」

中田は小学校の卒業文集に「名人になりたい」と書いた。奨励会に入るため、親元を離れて東京で生活することになる。

「上京するときに、父親から三カ条の掟を言われたんです。『酒とタバコと麻雀はやるな』。12歳の子どもに向かって、何を言っているのでしょうね(笑)」

おわりに

本コーナーはここから、中田八段のプロ入り、将来の名人・天彦少年との出会い、弟子の奨励会時代からプロ入りまでが両者の会話とともに描かれています。弟子が順位戦で昇級を重ね、名人を獲得したときの師匠の心境は? そして師匠が八段昇段を果たしたときの2人のやりとりは? 全文は将棋世界2019年5月号でお読みいただけます。

将棋世界のご紹介