ライター一瀬浩司

中原十六世名人が実戦で多用した囲い!中原囲いの特徴と組み方とは?

ライター: 一瀬浩司 更新: 2018年05月07日

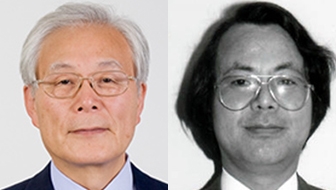

今回のコラムでは、「中原囲い」についてご紹介していきます。中原囲いって? と思われる方も多いことでしょう。これは中原誠十六世名人が多用していた囲いで、名人戦などの大舞台でも指されたこともあります。それでは、「中原囲い」とはどのような囲いなのか? そちらを見ていきましょう。

囲いの特徴

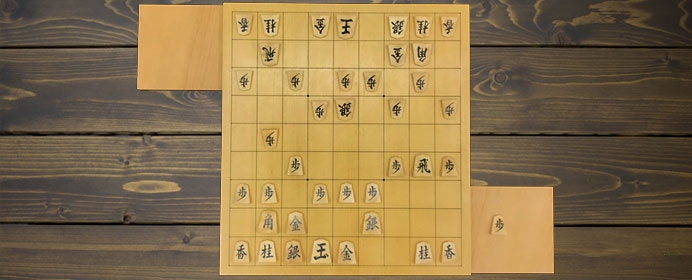

第1図をご覧ください。

【第1図は▲5九金まで】

平成4年5月7、8日に行われた第50期名人戦第3局、▲中原誠名人ー△高橋道雄九段戦(肩書は当時)です。この先手の囲いが「中原囲い」です。こちらは中原十六世名人が指されるかなり前からあった囲いでしたが、ほとんど指されない形でした。それを中原十六世名人が独自の研究を加えて実戦で多用し、脚光を浴びることとなりました。

この中原囲いが指される前までは、相掛かりの囲いといえばほとんどが、第2図(平成2年4月12、13日、第48期名人戦第1局、▲中原誠二冠ー△谷川浩司名人戦※肩書は当時)のような「中住まい」が主流でした。

【第2図は▲5八玉まで】

「中原囲い」と「中住まい」を見比べてみますと、第1図は玉の周りに金銀四枚が集結していますが、第2図はバランス重視で金銀が離れている感じがします。第2図はここから▲3六歩~▲3七銀と右銀を繰り出して攻めていくこともありますが、第1図では4八の銀は守りにおいておき、▲3七桂と桂を使って攻めるなど、右銀は使わずに攻めていきます。場合によっては第3図(平成4年11月27日、第42期王将戦挑戦者決定リーグ戦、▲中原誠名人ー△南芳一九段戦※肩書は当時)のように、飛車を転回して指したりもします。

【第3図は▲8六飛まで】

状況に応じてさまざまな作戦を採れることも特徴の一つに挙げられます。それでは、囲いを組むまでの手順を見ていきましょう。

囲いを組むまでの手順

初手から、▲2六歩△8四歩▲2五歩△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛△2三歩▲2六飛(第4図)。

【第4図は▲2六飛まで】

ここまでは「中住まい」の手順と同じ、「相掛かり」の出だしです。ここから、中住まいの場合は▲3八銀~▲5八玉などと進めていきました。第4図から、△7二銀▲4八銀△3四歩▲6九玉△6四歩▲5九金(第5図)。

【第5図は▲5九金まで】

▲1六歩を突いたり、先に▲7六歩を突いたりする順ももちろんありますが、今回はわかりやすいように一目散に中原囲いに囲う手順をご紹介しました。次回は、中原囲いに組むまでの注意点と発展形を見ていきましょう。

玉の囲い方

監修杉本和陽四段

1991年生まれ、東京都大田区出身。2017年4月に四段。師匠は(故)米長邦雄永世棋聖。バスケットボールを趣味とする。ゴキゲン中飛車を得意戦法とする振り飛車党。