棋戦一覧

対局規則

第1章 総則

【第1条】目的

- 第1項

- 本規則は、公益社団法人日本将棋連盟が主催する棋士・女流棋士の公式棋戦における対局(以下「公式棋戦」)およびアマチュア大会(以下「大会」)において指針となるべき規則とし、将棋道の普及と愛棋家の模範たるをもってこの目的とする。

- 第2項

- 公式棋戦や大会の主催者(以下「主催者」)は、より詳細な規定を導入することができる。ただし、本規則に矛盾しないことを条件とする。

第2章 将棋の基本ルール

【第2条】将棋の性質と目的

- 第1項

- 将棋は、2人の対局者が「将棋盤」と呼ばれる長方形の盤上で交互に駒を動かして行うものである。先手番を持つ対局者が対局を開始する。

- 第2項

- 対局者とは、将棋盤の長方形のやや短い面を、平行に盤を挟んで向かい合う2人のことをいう。

- 第3項

- 対局とは、初手から終局までの間、指し手を進めることをいう。

- 第4項

- 対局の目的は、相手の玉将(玉)を相手よりも早く詰ますことである。この目的を達成した対局者は、対局に勝利したものとする。自身の玉を詰まされた対局者は、対局に負けたものとする。

- 第5項

- 詰みとは、次にどのように応対しても玉が取られてしまうことを防げない状態をいう。

- 第6項

- 千日手や持将棋のように、どちらの対局者も相手の玉を詰ますことができない状況においては、初期配置に戻して再度対局を開始する。(第8条及び第9条参照)

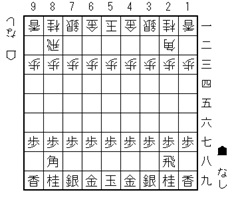

【第3条】対局における棋具の設置と盤上の駒の初期配置

- 第1項

- 将棋盤は9×9=81のマス目から構成される。

- 第2項

- 持ち駒は、将棋盤の隣で、自身から見た右側に置くものとする。駒台が設置される場合は、駒台の上に持駒を置くものとする。

- 第3項

-

対局開始時において、2人の対局者はそれぞれ8種類、合計20枚の駒を持つ。これらの駒は以下のとおりである。

- 玉将(略して玉)または王将(略して王) 各1枚

- 飛車(略して飛) 各1枚

龍王(略して竜)

龍王は「りゅうおう」と読み、飛車が成った駒である。 - 角行(略して角) 各1枚

龍馬(略して馬)

龍馬「りゅうま」と読み、角行が成った駒である。 - 金将(略して金) 各2枚

- 銀将(略して銀) 各2枚

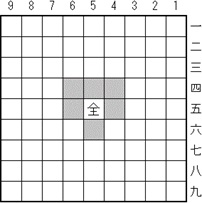

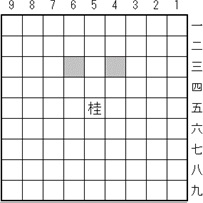

成銀(略して全)銀将が成った駒である。 - 桂馬(略して桂) 各2枚

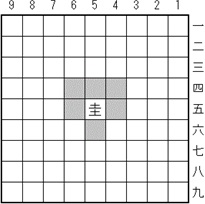

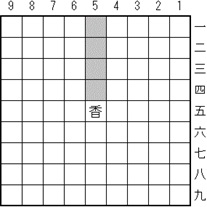

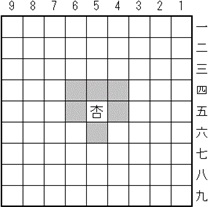

成桂(略して圭)桂馬が成った駒である。 - 香車(略して香) 各2枚

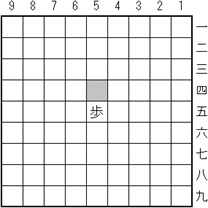

成香(略して杏)香車が成った駒である。 - 歩兵(略して歩) 各9枚

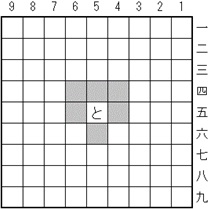

と金(略してと)歩兵が成った駒である。

- 第4項

- 将棋盤上の駒の初期配置は以下のとおりである。

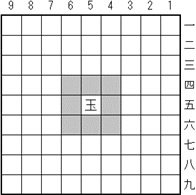

【第4条】駒の動き方

- 第1項

- 玉将または王将の動き方

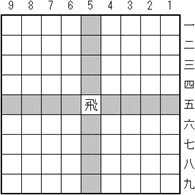

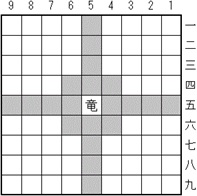

- 第2項

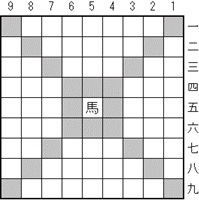

- 飛車・龍王の動き方

ただし、他の駒を飛び越すことは出来ない。

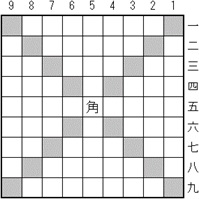

竜になると、飛の動きに加えて、斜めに一マスずつ動くことが出来る(上図の灰色の部分)。 - 第3項

- 角行・龍馬の動き方

ただし、他の駒を飛び越すことは出来ない。

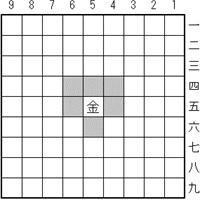

- 第4項

- 金将の動き方

- 第5項

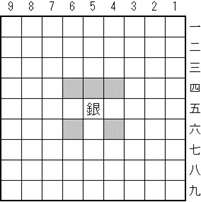

- 銀将の動き方

- 第6項

- 桂馬の動き方

途中にある駒を飛び越える。

- 第7項

- 香車の動き方

ただし、他の駒を飛び越すことはできない。

- 第8項

- 歩兵の動き方

【第5条】駒の動かし方

- 第1項

- 第4条の駒の動きに従って、自身の駒のうち1枚を別のマスに移動させることができる。

- 第2項

- 移動先のマスに相手の駒が存在している場合、その駒を取り、自身の駒(持ち駒)とすることができる。

- 第3項

- 持ち駒は、自身と相手の駒が存在しない任意のマスに、本規則第2章第10条に定める「反則」に該当しない範囲において置くことができる。ただし、成った状態で駒を置くことはできない。

- 第4項

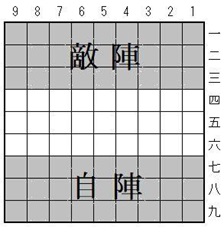

- 駒が移動する際に、移動後か移動前に敵陣(下図参照)に入ったときに成ることが出来る。1度成った駒は元の状態に戻すことは出来ない。

【第6条】対局の終了

- 第1項

- 対局は詰みまたは相手の投了によって終了する。

- 第2項

- 本規則第2章第9条に定める「入玉」や同第10条に定める「反則」により、対局が終了する場合がある。

【第7条】先手・後手の決定

- 第1項

- 対局の先手・後手の決定は、「振駒」にて決定する。上座の対局者の歩を5枚振り、「歩」が多く出たら駒を振った方の対局者の先手、「と金」が多く出たらもう一方の対局者の先手とする。

- 第2項

- 振った駒が重なった場合や立った場合は、その駒を数えず、残り駒で先手・後手を決定する。

- 第3項

- 「歩」と「と金」が同数になった場合は、再度、振駒を行う。

【第8条】千日手

- 第1項

- 千日手とは、盤面(盤上の駒の配置)・双方の持駒・手番のすべてが同一となる局面(同一局面)が4回発生した場合を指す。

- 第2項

- 同一局面が4回未満であっても、循環手順の途中で両対局者の合意があった場合には、千日手指し直しを認める。

- 第3項

- 同一局面が4回以上発生し千日手が成立していた場合でも、両対局者が指し継いだ時点で千日手を打開したものとみなし、再び同一局面に戻らない限り、指し直しとはしない。

- 第4項

- 千日手が成立した場合は、先後の手番を交代して指し直しとする。指し直し局の持時間は各棋戦および大会の実施規定で定める通りとする。

- 第5項

- 指し直し局が、再度、千日手となった場合も指し直しとする。

- 第6項

- 大会においては複数回の指し直しが発生した場合、その裁定は主催者の定めるとおりとする。

- 第7項

- 千日手は一局とは見なさない。対局は指し直し局が決着したときに完結となる。

- 第8項

- 連続王手の千日手は反則である(第10条1項の五参照)。

【第9条】入玉

- 第1項

- 入玉とは、一方の玉が敵陣に入った状態をいう。

- 第2項

- 相入玉は、双方の玉が入玉した状態をいう。

- 第3項

- 入玉または相入玉において、どちらも相手の玉を詰ます見込みがなくなった場合、第4項または第5項の対応を行う

- 第4項

- 両対局者が合意した場合

一. 玉を除く大駒(飛・角)1枚を5点、小駒(金・銀・桂・香・歩)1枚を1点として数え、両対局者の点数が各々24点以上あるときは無勝負とし、指し直しとなる。

二. どちらか片方の対局者の点数が24点に満たない場合は、満たない方の対局者の負けとなる。

三. 大会においては、主催者の定めにより27点制を採用する場合がある。このとき、各々が27点を持つ場合は、無勝負として指し直しを行う方式と後手勝ちとする方式の2通りがあるが、その裁定は主催者の定めるとおりとする。 - 第5項

- 両対局者の合意に至らない場合で、手数が500手に満たない場合は「入玉宣言法」を使用することができる。

<入玉宣言法>

宣言しようとする側の手番で、手番の時間内に指し手を止め「宣言します」と言い、時計を止めて対局を停止させる。その時の局面が、次の条件を満たしていれば、宣言側は勝ち、または無勝負を宣言できる。

〔条件1〕宣言側の玉が敵陣3段目以内に入っている。

〔条件2〕宣言側の敵陣3段目以内の駒は玉を除いて10枚以上存在する。

〔条件3〕宣言側の玉に王手がかかっていない。

〔条件4〕宣言側に第1項の一による点数で

1. A.31点以上あれば宣言側が勝ち。

2. B.24点以上30点以下であれば、指し直しとなる。

ただし、点数の対象となるのは、玉を除く宣言側の持駒と敵陣3段目以内に存在する宣言側の駒のみである。

尚、条件1~4のうち一つでも満たしていない場合、宣言側が負けとなる。 - 第6項

- 両対局者の合意に至らない場合で、手数が500手に達した場合は持将棋とする。ただし、500手指了時点で王手がかかっている場合は、連続王手が途切れた段階で持将棋とする。その際、第4項の一による双方の点数は一切関係なく、勝負はすべて無勝負とし、指し直しとする。

- 第7項

- 持将棋が成立して無勝負となった場合は、先後の手番を交代して指し直しとする。指し直し局の持時間は各公式棋戦および大会の実施規定に定める通りとする。

- 第8項

- 指し直し局が、再度、持将棋無勝負となった場合も指し直しとする。

- 第9項

- 持将棋は一局とは見なさない。対局は指し直し局が決着したときに完結となる。ただし、公式棋戦におけるタイトル戦の場合は、各タイトル戦の定める実施規定により一局と見なす場合がある。

【第10条】反則

- 第1項

- 以下に該当する反則を対局中に犯した場合、反則を犯した対局者は即負けとなる。

一. 二歩(同じ対局者が同じ筋に二枚の歩を置く行為)

二. 行き所のなき駒の禁(盤上の駒を行き所のない升目に指す行為・持駒を行き所のない升目に打つ行為)

三. 打ち歩詰め(持駒の歩を打って解除不能な王手をかける行為)

四. 王手放置・相手の駒の利きに自らの玉を動かす行為

五. 連続王手の千日手(第8条8項参照)

六. 先後誤り(対局開始時に先手と後手の手番を誤る行為)

七. 二手指し(同じ対局者が二手連続で着手を行う行為)

八. 待った(着手完了後に指し手を取り消す行為)

九. 時間切れ(持時間および秒読みの時間内に着手が完了しない行為)

十. 着手完了前に消費時間の計測を止める行為(第11項参照)

十一. 助言の利用、他の将棋盤上での分析する行為

十二. その他、将棋のルール上、起こり得ない不可能な着手

十三. 立会人の裁定に従わない場合 - 第2項

- 両対局者が反則に気がつかずに対局を続行し、終局前に反則行為が確認された場合には、反則が行われた時点に戻して反則負けが成立する。

- 第3項

- 終局後に反則が判明した場合には、終了時の勝敗に関わらず、反則を犯した対局者は負けとなる。

- 第4項

- 主催者は第3項に関わらず、棋戦および大会のルールとして別に投了優先の規定を設けることができる。

- 第5項

- 反則が判明する前に、同一棋戦および大会の次の対局が始まった場合は、終了時の勝敗が優先する。

- 第6項

- 待ったや時間切れについては、終局後の指摘は認められない。

- 第7項

- 対局者間で反則行為の有無の結論が出ない場合、対局者は、対局を中断し、棋戦における立会人または大会責任者に判断を委ねることができる。

- 第8項

- 公式棋戦においては、立会人の裁定に不服がある場合は、後日、常務会に提訴することができる。提訴の内容については、常務会が両対局者および第三者の証言を求めた上で判断・処置し、両対局者はその決定に従うものとする。

- 第9項

- 公式棋戦においては、対局者以外の第三者も反則を指摘することができる。

- 第10項

- 連続王手の千日手とは、同一局面が4回出現した一連の手順中、片方の手がすべて王手だった場合を指し、王手を続けた側がその時点で負けとなる。従って開始局面により、連続王手の千日手成立局面が王手をかけた状態と王手を解除した状態の二つのケースがある。

- 第11項

- 着手完了前に消費時間の計測を止める行為とは、対局者が自身の着手完了前に対局時計のボタンを押し、相手の時計を進めた場合を指し、このとき、着手完了前に対局時計のボタンを押した対局者は反則負けとなる。なお、着手完了前とは、駒を動かす前、動かした駒から手を離す前の状態をいう。

- 第12項

- 対局時計のボタンを押すときは、着手を行った手で(右手で着手した場合は右手)押さなくてはならない。着手を行った手と反対の手で対局時計のボタンを押した場合、指摘があったとき、または終局後に立会人が注意・警告を行い、その後も繰り返し行われた場合には反則負けとなる場合がある。

第3章 立会人・記録係

【第11条】立会人の役割

- 第1項

- 公式棋戦においては立会人を置くものとする。

- 第2項

- 立会人は本規則が遵守されていることを確認するものとする。

- 第3項

- 立会人は対局の進行を注視し、良好な対局環境が維持されるよう努めなければならない。

- 第4項

- 立会人は立会い当日において、対局における裁定及び処置の権限を有する。

- 第5項

- 立会人は、以下の裁定及び処置のうち1つ以上を適用することができる。

一. 対局環境の改善措置

二. 対局時計の一時的な停止

三. 対局時計の再開

四. 対局者の持時間の増減

五. 対局者への注意及び警告

六. 対局者への反則負けの宣告

七. その他対局の進行上必要とされる措置 - 第6項

- 立会人は本規則に定めがある場合を除き、対局に介入してはならない。

- 第7項

- 対局者は、対局時のトラブル等発生時において立会人に裁定及び処置を求めることができる。

- 第8項

- 対局者は、立会人の裁定及び処置に従わなければならない。

- 第9項

- 対局者は、対局相手の了承を受けた場合、立会人が到着するまでの間、対局時計を止めて、対局を一時的に中断することができる。

- 第10項

- 立会人を設置しない対局の場合は、主催者または主催者から権限を委譲されたものが裁定を行う。

【第12条】記録係の役割

- 第1項

- 公式棋戦の対局においては、記録係または自動記録による採譜を行うものとする。

- 第2項

- 記録係の役割は、正確に棋譜と時間を記録し両対局者に公平に情報を伝えることであり、対局中、自らが確認すべき千日手や持将棋、直接勝敗に直結する反則の成立を対局者に質問されても、記録係は答えなくても良い。

制定日 2024年6月7日

改定日 2024年10月1日