ライター常盤秀樹

数々繰り広げられた名勝負の舞台!旧から新へと受け継ぐヒューリック将棋会館の全容とこだわり、そして設計者だからこそのウラ話【後編】

ライター: 常盤秀樹 更新: 2024年12月31日

シリーズ前編では、2024年9月に竣工したヒューリック将棋会館(新将棋会館)の入口部分から一般エリアと呼ばれるエントランス、事務局エリアを抜けて対局エリア手前までを紹介した。設計者ならではの細かい工夫やこだわりが様々施されていることを知ることができたと思う。

さて、ここからいよいよ対局エリアを紹介していきたい。

なお、東京・将棋会館(旧将棋会館)での対局は、2024年12月23日が最後となった。多くの対局が50年近くこの建物で行われてきたので、それがなくなると思うと、やや寂しさもあるが、2025年から気分も一新して新しい対局室で対局が行われるのが楽しみだ。

今後どれくらいの年月使い続けるか分からないが、長い時を経ても対局する者にとって快適な環境を提供し続けることが重要であろう。そして、数々のタイトル戦を初め、多くの名局が、このヒューリック将棋会館の対局室で生みだされてゆく、そうなるように私たちも努めてゆかねばならないだろう。

そのような対局エリアと対局室に施されている工夫やこだわりについて、引き続き、インタビューは、大成建設株式会社 設計本部 建築設計第一部 前田 有一さんと渡邉 里沙さんのお二人にお話し頂いた。

【「江戸縞」の粋を感じる第二のエントランス】

――前編では、事務局エリアにある対局エリアへ続く長い廊下、通称「心いきのみち」を通って突き当りの扉まで紹介して頂きました。さて、後編ですが、その自動扉を抜けた先についてお聞きしたく思います。

――扉を抜けた先は、対局エリアのエントランスロビーになります。第2のエントランスです。

こちらについては、東京・将棋会館に比べるとだいぶ雰囲気が異なります。広くなって開放感がありますね。木材を基調としたデザインで、エントランスを抜けて入ってきた時に柔らかい感じがありつつも、強く脳裏に残る印象があります。

渡邉:やはり、ここは対局室に向かうための中継地点でありながら、第2の新しい入り口になってきますので、門のように構えたい、という想いからデザインしています。同時に、先ほど(前編で)「江戸の粋」の話がありましたが、この対局エリアロビーにおいても、四十八茶百鼠の色彩計画と「江戸縞」から着想を得た縞模様を、「東京らしさ」を表すモチーフとして取り入れたいというコンセプトがありました。これらをデザインの軸とし、端正且つ上品に見えるように構成しています。

――カウンターも全部縞模様になっていますね。

カウンターも江戸縞模様の造りとなっている。

カウンター反対側には、本日の対局の部屋割りを表示するモニターとバリアフリースロープが設けられている。

下足入れは、目立たないようにカウンター脇の小部屋に格納している。

渡邉:そして壁のクロスも実は全部縞模様となっています。

ここで使われている壁紙も細かい縞模様となっている。

――対局者が入ってきて履き物を脱いで対局室に向かう、という場所ですからね。ここの場所で気持ちとして「いざ、対局に向かうぞ!」という分岐点というか、自分自身の闘志のスイッチを入れる所でもありまね。それ故、門構えとなっている意味が分かります。あと、カウンターとその向かい側に照明があり、とてもお洒落な照明ですね。

前田:これはイサムノグチの照明です。

――そうですか!

前田:モダンな要素を取り入れつつ「和」を感じさせるデザイン照明です。ちょっとしたアクセントになっています。

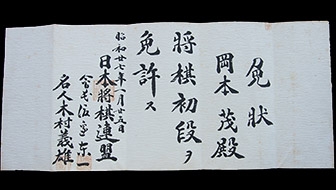

――そして、ここに「将棋会館」と書かれている木の板が置かれることになるんですよね。ご存じの方も多いと思いますが、東京・将棋会館の入口にもあったものです。東京・将棋会館のものは、レプリカで、今回ヒューリック将棋会館に置かれるものは、大阪の関西将棋会館の倉庫にしまっておいた実物を持ってきたものです。正確には、東京・将棋会館が竣工した際に掲げられていた当時のもの、です。こちらは、動かせるように車輪つきの置き台を作って頂きましたね。

この「将棋会館」という文字は、画壇の巨匠・梅原龍三郎画伯が掛け軸に認めたもの(昭和36年に寄贈)を元に製作したもの。

前田:実物を拝見した際に、すごく歴史を感じる重みのあるものだと思いました。

【対局する者にとっての聖域】

――さて、いよいよ、各対局室に入っていきますが、対局室の基本的な構成は、共通していると思います。ですが、特別対局室は他の対局室と異なりますね。

特別対局室の畳は、寄贈されたもので、この為に選別された熊本県産のイグサを使用した最高品質の畳表が使用されている。(※畳製作:全日本畳事業協同組合、畳表協賛:熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会、協賛:全国畳産業振興会、一般社団法人日本畳産業協会)

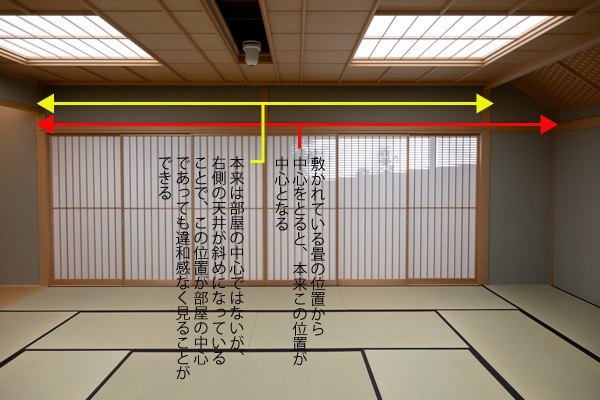

渡邉:一番広いお部屋になりますので、その中でまず将棋盤をどこに置くのか、というところから始まり、将棋盤を中心として、天井の計画と畳の配置の計画を行い、一番端正で上品に見えるよう計画しています。

――床柱も特別対局室は、普通の角材ではないですね。

渡邉:はい、おっしゃるように特別対局室の床柱だけが絞り丸太になっていて、特別対局室独自の個性を持たせています。

特別対局室の床柱

他の対局室の床柱は、表面がつるんとした磨き丸太となっている。

前田:その他にも、特別対局室では竿縁天井を採用し、天井の一部では斜めの網代天井を採用する等、少し凝った設えを取り入れています。

渡邉:東京・将棋会館の対局室の畳は不祝儀敷きですが、ヒューリック将棋会館は祝儀敷きを採用しています。そうすると、部屋全体の中心と、祝儀敷きの中心が偏心するため、天井も祝儀敷きと対象となるようなデザインとして計画し、一部斜めのデザインを意図的に取り込んでいます。

――確かに、本来は敷かれている畳の位置から部屋の中心をとると長押(なげし)にある柱から少しズレた位置になりますね。ですが、視覚的には長押の柱の位置が部屋の中心である方が違和感がなく自然に見えます。なるほど、そう考えると天井の斜めの部分が見た目の効果で部屋の余白部分として見えるようになっているわけですね。これは、なかなか細かい部分で説明がないと見過ごしてしまいそうですが、感心しました。

――そして、床柱ですが、材木選びをするために木場まで行かれたそうですね。

渡邉:はい、行きました。何百本と銘木が並んでる中から、将棋会館全体のデザインコンセプトと調和するものを選定しました。

――実際に見に行って、それで選んだのですね。

渡邉:そうです。ちなみに、特別対局室以外の対局室の磨き丸太も一本ずつ選んできました。

――材木を選ぶ際のポイントみたいなものはあったのですか?

渡邉:見た目の味わいというか、表情が繊細で上品なものという基準で選びました。

――数ある中から選ぶのは大変でしたでしょう。

渡邉、前田:そうですね。

渡邉:あとは、銘木屋さんの見解も聞きながら、選定しました。

――なるほど。和室ですから、一般的な事務所などと異なる独特の仕様や趣を考慮しないといけないですからね。

前田:和室ということと将棋の対局特有の慣例などを考慮して設計するのは結構難しかったです。例えば、天井照明を均等に配置して、複数対局がある時も、それぞれの対局位置で照度が均一になるよう計画しつつ、天井カメラを吊るすスリットの位置も同時に考慮し、統一したデザインとしてまとめる必要がありました。

――明るさについては、平均600ルックスで揃えるようにしてあるんですよね。調光もできるようになっています。

――そして障子ですが、ここにもこだわりがありますね。

渡邉:障子の格子部分と天井の竿縁のデザインを統一した思想でデザインしていますので、まとまりのある印象を感じられるようにしています。

――調和が取れて見えるのは、天井から障子の格子までがデザインとしてリンクしているためなのですね。全体的な一体感を感じます。

渡邉:棋士の方が対局される時にも雑味のないデザインというか、ノイズを感じることの少ないデザインにしています。

前田:最初に和室(対局室)をどうするかという話になった時に、和室の歴史的な変遷を踏まえ、例えば茶室みたいな数寄屋風のデザインにしようかとか、特別対局室と言う位なので、特別感を感じさせる奇抜な意匠性が必要ではないか、という話も一時期上がったりしました。しかし、やはり対局をすることが目的の部屋なので、それ以外のノイズを減らし、端正かつ上品にというところを目指そうということになりました。その結果、基本的にすっきりとした恰好となっています。

――シンプルですけど格式を感じることができます。細かいところのこだわりがそうさせているのでしょうね。

――壁もちょっと手触りがザラっとした感じになっていますね。

渡邉、前田:そうですね。

渡邉:聚楽塗装仕上げになっています。色味もあらゆる色を検討して、対局室の室内に見えてくる木材の色味、畳の色、あと畳縁の色と一番調和しつつ、ちょっとモダンさも感じるような色ということで決定しました。

――落ち着いた感じで、いいですね。

前田:この色とは別に緑が強い色も検討しましたが、結果として少し青み系と言いますか、すっきりしたものを選択しました。

渡邉:将来的に畳が日焼けしたり、木の色もどんどん深みのある色になっていくと思うので、そういった経年的な変化にも調和する色味だと思います。

――それから対局室の戸棚などの、つまみの部分も凝ってますね。

渡邉:これは南部鉄製です。ざらっとした手触りが特徴です。

前田:よく見ると少しいびつな形をしてます。一般的なつるんとしたつまみにはない味わいです。

渡邉:なので、触れた時に優しい雰囲気を感じられ、愛着を持って使っていただけるかなと期待しています。

――こちらの金具は全対局室で統一して使用しています。一方で、襖の引手の部分は、対局室ごとに異なるものを使用していますね。

前田:こちらについては、まず各対局室の名称の由来などを時間をかけて調べていただきました。その由来を紐解き、それぞれの対局室の名称を想起させるデザインのものを選定しました。

渡邉:まず、特別対局室はホワイトシルバーの色味で、周りのデザインもすごく繊細で、高級感のあるものとして選んでいます。ここは唯一無二というイメージです。ここだけの話ですが、お値段的にも、他の対局室と比較して高級仕様になっています。

前田:特別感があります。

【増設された新規の対局室「鐘馗」と「陽響」】

――今回、新しく二つ対局室が増えてます。一つは「鐘馗(しょうき」ですね。命名は、長きにわたり将棋界に多大なる貢献をしていただいている渥美雅之氏にお願いをしました。

ちなみに、対局室の名札「特別対局室」と「鐘馗」の文字は、清水市代(女流七段)常務理事が書したものです。さて、こちらの引手ですが、五月人形で馴染みのある鐘馗さんから連想されたものでしょうか。

「特別対局室」と「鐘馗」の部屋札は清水市代(女流七段)常務理事が認めた。

渡邉:そうですね。鐘馗さんが付けている兜に角のような触覚があり、角が並んでいるような、少し勇ましいイメージで選んでいます。

――もう一つは、「陽響(ひびき)」ですね。こちらは公募で選ばれた名称となります。

渡邉:陽響については、陽だまりのような暖かさと駒音が響き渡るという意味があるということですので、こちらの襖の引手は、柔らかく、広がりのあるようなデザインを選んでいます。

――以降は、東京・将棋会館で使用されていた対局室の名称となります。まず、「高雄(たかお)」ですが、命名由来は、東京・将棋会館建設時に三菱電機からご支援をいただき、当時同社から発売されていたテレビの製品名「高雄」からとったものです。

渡邉:はい。引手についても、高雄テレビの四角い形と色味をイメージして選んでいます。

渡邉:「棋峰(きほう)」は、峰という高くそびえることから連想して、富士山の模様が入っている引手になっています。「雲鶴(うんかく)」は、鶴という字のとおり、鶴の模様があしらわれた引手です。

棋峰の引手

雲鶴の引手

――なるほど。

渡邉:「飛燕(ひえん)」は、ツバメそのものではないのですが、ツバメの羽に近いようなデザインのものを選んでいます。それから「銀沙(ぎんさ)」は、銀色のさらさらとした繊細な砂のようなイメージを顕すような上品さのあるものを選んでいます。そして「香雲(こううん)」は、満開の桜が雲のように咲き乱れるという様子を表す言葉ですので、桜の花びらがあしらわれた模様を選んでいます。

飛燕の引手

銀沙の引手

香雲の引手

渡邉:さらに「桂(かつら)」ですが、桂の木の葉の形に近い模様のものを選んでいます。桂の葉ってこんな感じなんです(スマホの写真)。ちょっとハート型のような形なんです。そのものではないのですが、この葉の雰囲気に近い植物をモチーフにした引手になっています。最後に「歩月(ふげつ)」は、名前の通り月をイメージできるような形の引手にしました。

桂の引手

歩月の引手

――全部一つ一つ異なっていて、対局室の名前に由来があるのは、面白いですね。

渡邉:三つの部屋が続いていたりしますので、この部屋はどこ?というのが引手を見て分かるとよいと思いました。また、ちょっとした将棋会館雑学というか、こういった遊び心が、愛着を持って使っていただけるのではと考えています。

――なるほど。確かにそうですね。細かい配慮も感じることができます。

――それから、対局室の廊下ですが、特別対局室の前の突き当たりと、あと銀沙側の突き当りの壁も和を感じさせる壁ですね。

渡邉:将棋らしさを表すモチーフとして、それぞれ金色と銀色の箔を使用した格子柄のような意匠壁を設けています。特別対局室側が金箔を使用していて、反対側の銀沙側の壁は銀色となっていて、錫(すず)箔を使った壁紙となっています。また、少しアールがかった形になっていて、対局エリア全体に柔らかさや、穏やかな印象を与えるポイントと思っています。

――そうですね、印象的な和を感じさせるところです。

渡邉:それから、廊下が長いので、迷子になるほどではないと思うのですが、壁を目にした際、金色の方が特別対局室側で、銀色の方が銀沙側の方向だな、というのがわかり、位置を知らせる役割も持っています。

前田:この壁を設えるにあたっては、突き当りの壁面全てに意匠性を持たせてしまうと対局室の入口とすぐ近くなので、デザインが喧嘩してしまうのではないかと思い、部分的に奥ゆかしい感じで、さりげなく施してあります。

――確かにあまり主張しすぎると、落ち着き感がなくなってしまいますね。

特別対局室側廊下の壁。金色に仕上げてある。

銀沙側廊下の壁。銀色に仕上げてある。

――廊下自体のポイントみたいなものはございますか?

前田:対局室の格子戸が並んでいる壁面側に間接照明を設けることで、対局室入口の構えを作るとともに、廊下と対局室の構成をわかりやすくしています。

――さて、対局室に広縁がありますが、この広縁は、東京・将棋会館の対局室にもあったもので、対局室内で飲むお茶入れ、湯呑、ポットなどを小さな机に置いておく場所でもあります。こちらは、以前と比較して広くなっています。

渡邉:広縁からもそうですが、対局室から庭が見えるようにしたい、というのが当初からのご要望でした。敷地の高低差の関係もあって、対局室よりも庭のほうが断面的に高い位置にあり、地面に近い低い部分の植栽も見えてくるかなと思いますので、高低差を生かしつつ、対局に外の景色を取り入れられるようにしています。

――植栽した時に対局室から見える植物の配置なども、留意されたのでしょうか?

渡邉:おっしゃる通りで、各対局室から見える庭の雰囲気に変化を付けられるよう意図して、位置によって異なる樹種の植栽を配置しています。また、実際に対局室の中で正座して見たときに、どの向きに植えるのが一番よく見えるかということを考えて、細かく調整しながら植えてもらいました。日が落ちてから見ると植物に照明が当たって、屏風のように、そして立体感のあるように見える工夫もしています。

――対局中の棋士が緊張感漂う中で、ふと外に目をやると屏風絵のような景色が目に入ってくる、癒しのひと時を感じられるかと思います。

前田、渡邉:そうですね。

鐘馗から見た窓の風景。

――植えられた植物は成長していきますが、年月が経過するにつれて見え方が変わっていくのかな、というのも見守ることができ、楽しみでもありますね。

――それから対局室「飛燕」の手前から庭に出れるようになっています。対局中の棋士もここから表に出て、ちょっと息抜きができるようなスペースがあります。

渡邉:ここにあるベンチも将棋らしさを表す扇子を象っています。模様も扇子柄にしていて、丸い模様はカップホルダーを兼ねるようになっています。

おっしゃるように、植栽もこれからどんどん成長していきますので、対局中の休憩に癒しを添えられたらいいなと思います。

丸くえぐられている部分がカップホルダー

これから成長してゆく植物を見るのも楽しみ。

――ちなみに高槻の関西将棋会館は、中庭が設計されていて、そちらも植栽が施されていて、対局室から見えるのですが、なかなか味わいがあります。

【観る将のための動画配信用設備と今の時代を反映した椅子対局室】

――さて、対局室内に話が戻りますが、今の時代なので対局の動画配信用カメラを吊るせるように天井の造作をしています。実はこれについては、いろいろと我儘を言わせて頂きました。結構大変だったかと思うと恐縮です。

前田:はい。そこは一大プロジェクトでした。

各部屋天井にカメラを吊るせるよう、カメラが極力視界から隠れるよう専用のスリットを入れてある。

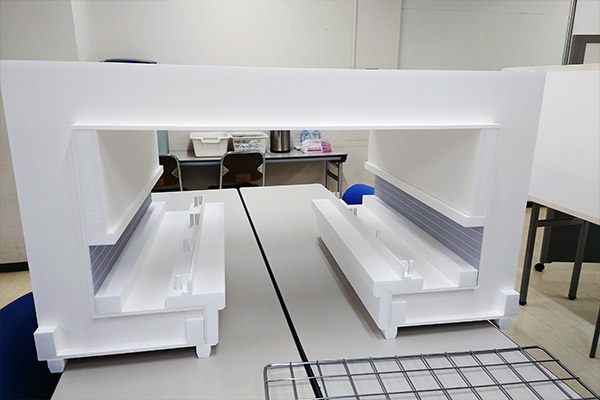

――天井部分の造作の模型を実寸大で作って頂きましたが、それはちょっと感動しました。

天井部分を造作するにあたり、模型を制作して検討を重ねた。

渡邉:在来の木の天井で折り上げる形状というのは、ほとんど見たことがありませんでした。最初、どういう意匠が天井全体の竿縁のデザインの雰囲気を壊さず、カメラも共存できるかということで、運用方法も含めて試行錯誤を重ねました。

――私の注文がちょっと厳しかった部分もありご苦労をおかけしました。対局を行う際に将棋盤を置く位置は、だいたいは決まってはいるのですけども、時々によって微妙にズレはします。対局室内で1局だけ行う時と、2局行う時によっても違いますし、記録係が座る位置によっても変わったりします。そうなると、天井カメラの位置は固定でなく、少し動かせるようになっていないと対応ができなくなってしまいます。

それと、カメラを吊った際に、極力違和感がないのが好ましいです。それらの条件をクリアして、見事に実現して頂いたと感じています。

前田:いやぁ~、手探りでした。模型を作るしかないだろう、ということで実寸大の模型を作ってみました。

――模型を見た時に、これだ!と思いました。

渡邉:嬉しいです!模型を作ったことで、常盤さんとの議論も進みましたね。

渡邉:折り上げにしたことで、コンセントやケーブルも隠せるので、すごくスマートになると思います。

――この撮影用の機構が決まりましたので、関西将棋会館の方も目途がついた感じで、良かったです。

渡邉:実はこの撮影のための折り上げ形状ができたことで、排煙のための設備スペースも隠すことができ一石二鳥でした。

前田:和室とはいえ、ビルの中の和室なので、いろいろと排煙や空調設備等が必要になってくるのですが、和室らしさをできるだけ損なわないように配慮しました。空調の吹き出しも実はこっそり見えない位置にスリットを設けて納めており、極力対局室の意匠としてノイズがないようにまとめました。

渡邉:東京・将棋会館の対局室は天井カセット型の空調でしたが今回の新しい対局室では、隠蔽式の空調にすることで、和室として、すっきりした繊細なしつらえになったと思います。

前田:壁のコンセント類も広縁側など見えにくい部分に移動したりして、極力和室らしさを保つようにしました。

――それから、今回新しい対局室として防音対局室ができました。「桂」がその部屋ですが、こちらもいろいろとご苦労をおかけしました。

前田:こだわりポイントですよね。

防音対局室。簡易スタジオ機能を備えており、対局室の奥にコントロールルームとメイクルームがある。

――当初、防音対局室という部屋自体は予定されていたのですが、メイクルームと対局スペースといったシンプルな構成でした。途中から私が我儘を言いまして、収録、配信を行うコントロールルームも追加していただき、天井部分もダクトレールをつけて照明を吊るせるようになり、だいぶスタジオ風な感じになりました。設計を大幅に変更して頂いたので、申し訳ありませんでした。

前田、渡邉:いえいえ(笑)

――実は、私のイメージですともっと雑な感じの対局スペースを想像していました。例えば天井は、コンクリートの打ちっぱなしだったりとか壁などもカメラに映る範囲だけ仕上げてあれば良いかな、といったところでした。ところが、いざ仕上がりを見ましたら、天井の造作や壁も四方を聚楽塗装で仕上げていただき、普通に公式戦の対局ができるくらいになっていて、驚きました。

――さて、続いて椅子対局室「歩月」なりますが、こちらのポイントはいかがでしょうか。

渡邉:椅子対局室は椅子と机で対局されるのがメインなので、畳にこだわっています。他の対局室が本物のい草の畳表なのに対して、歩月では多少椅子を引いても、すれたり、毛羽立ったりしないようなものにしたい、ということで耐久性の高い和紙の畳表を採用しています。

――ここの畳は縁(ふち)がないものになっていますね。

渡邉:そうです。椅子をひいたときに引っかからないよう、畳縁をなくしています。

――高槻の関西将棋会館の椅子対局室は洋室ですが、東京は畳部屋ですので、ちょっとした対局であれば、ここでも椅子を使わない対局でもできるようになっています。

【その他の拘りポイント】

渡邉:対局エリアのトイレの位置については、当初からプラン検討の話題にあがっており、トイレの位置づけが、対局を行う中で重要であることを知りました。今回は特別対局室から銀沙まで全ての対局室から、だいたい同じ距離になる位置にトイレを配置しています。洗面の数も、個室の数に対して多めに設けています。

――話が前後してしまいますが、対局室エントランスにある休憩室も今回新しくできました。ここのデザインもかなり凝ってますね。

渡邉:そうですね。ここは気分転換も兼ねて、お食事やリラックスするために使われるとお聞きしていたので、あまり和風すぎず、かといって質素な雰囲気にもならないよう、自然をモチーフとした壁紙やアクセントの木目調シートで仕上げています。

――ここで対局者が食事をしたり、ちょっと息抜きしたり、小休止するスペースになると思いますので、対局室とは、また異なるデザインとなっていてリフレッシュできる空間ですね。

対局室とはガラッと変わるデザインの部屋となっている。

――さて、大体の部分は今お話をお聞きできたと思いますが、その他で何か特別にありますでしょうか。

渡邉:サインも特にこだわっています。例えばトイレサインは将棋駒をモチーフとした男女ピクトサインをデザインしていたり、正面入り口部分のガラスの衝突防止サインも駒の形を採用しています。駒の形は、誰が見ても将棋らしさを感じるアイコンだと思いますので、来館者の記憶にも残りやすいかなと思っています。当初、隠れshoちゃんみたいな感じでキャラクターを入れることも考えていたんですけど、まあ、そこまではしないことになりました。そんなshoちゃんも代替わりしてしまい、少し寂しい気もちです。(笑)

対局室エリアのトイレを示すピクトサイン

正面エントランス入口にもさりげなく駒の形のサインが入れてある。

――なるほど、細かいところでも、ちょっと将棋のモチーフにしたデザインをあしらっていますよね。

前田:ピクトサインも駒を象っているということに、気づかれる方とそうでない方がいらっしゃると思ういますが、気づく人は気づく、というった塩梅が丁度良くできたかと思っています。

――あと、これは関西将棋会館も同様ですが、やはり将棋の対局のライブ配信が今は当たり前になっていますので、映像系のケーブル配線やネットワーク配線もかなり充実させました。配信を行う際に極力配線関係を最小限にできるよう、各対局室に映像音声の入力口がさり気無く配置しています。この点についても、対局者の視界に余計なものが入らいないように工夫して配置していただいています。

――いろいろと細かな部分まで配慮を頂いた設計をしていただき、それらを理解できた今回のお話は、私たち施設を利用する側にとっても非常に参考になりました。ありがとうございました。最後に、ヒューリック将棋会館の設計に携われたお二人に感想、或いは今後の将棋界に期待したいことなどございましたら、お聞かせいただけますでしょうか。

前田・渡邉:将棋文化発展に寄与する特別な場所の設計に携わることができ、大変光栄でした。棋士の皆様をはじめ、利用者様や来館者様にとって、心に残り、愛着を持って使い続けていただけると何よりです。そして、長きに渡り、一緒に新将棋会館を検討してきました将棋連盟様にも、重ねて感謝申し上げます。将棋を次の100年へ繋いでいく新会館と将棋界の発展を、引き続き応援していきたいと思います。

――改めて、ありがとうございました。これからも引き続きよろしくお願いいたします。

【まとめ】

最後に、改めてとなるが、あくまで今回の新しい将棋会館は利用者があってこそのものだ。こと将棋の対局という特殊な利用方法は、使い易さといった実用性も然ることながら、感性を研ぎ澄ましたり、豊かにするようなデザイン性といった二つの側面を持ち合わせる必要がある。それらをどう設計の中に落とし込んで両立させるかという難問の答えを導きだすことは、容易い作業ではなかったと思われる。

しかし、ヒューリック将棋会館の出来栄えは、その難題に対して、私の想像を超えた「答え」であると感じた。さらに、インタビューを通して非常に細やかな配慮やこだわったポイントを聞くにつれ、逆に今度は利用する側がそれらを汲み取り、いかに大切に利用してゆくのかということと、この環境の中で対局者が素晴らしい熱戦を繰り広げることができるかが問われているとすら感じた。

千駄ヶ谷という土地には、2020年に東京オリンピックが開催された国立競技場がある。これは、スポーツという文化を象徴する建物がある。そして2025年、日本の伝統文化の一つである将棋の総本山としてヒューリック将棋会館が本格始動することになる。千駄ヶ谷という土地が文化創造の発信地となるべく、私たちは、微力ではあるが、力添えができることを誇りに思い、これからの将棋界を支えてゆくことができればと思う。