ライター雨宮知典

週刊将棋の元編集長・雨宮知典さんが振り返る平成将棋界「対局が続いたとても幸運な時代だった」

ライター: 雨宮知典 更新: 2019年04月25日

30年前には、大山康晴十五世名人が現役で対局していました。升田幸三実力制第四代名人も健在でした。そう思うと、ずいぶん昔のような気がします。一方で、平成初頭に若手だった棋士たちがいまだに頑張っているのを見ると、あっという間に過ぎたようでもあります。30年とは、そういう月日なのでしょうか。

平成の間、プロ棋士の対局は途切れずに続けられました。何をいきなり当たり前のことを、と思われるかもしれません。でも、考えてみてください。近代以降を元号の区分で見れば、これは初めてなのです。平成の将棋界で一番良かったことだと、私は思っています。

幕末の動乱で家元が力を失い、長い間「将棋界」といえるものは存在しませんでした。近代的な公式戦が始まるのは昭和10年の実力制名人戦からです。それも数年続いたところで、戦争による中断を余儀なくされました。当時の棋士や関係者たちは、よく心が折れずに将棋界を再興したと思います。

対局が続くこと。将棋を指し続けられること。それは素晴らしいことであり、実現するには運も必要です。平成の将棋界は、とても幸運だったと思います。

平成の30年4カ月の間には、大規模な自然災害が何度も日本各地を襲い、多数の犠牲者、被災者が出ました。悪質なテロや悲惨な事故もありました。それでも、東京と大阪が壊滅的な被害を被ることはなく、東西の将棋会館は無事でした。そのおかげで対局は途切れずに済んだのです。

こんなことを考えるようになったのは、平成23年の東日本大震災のときです。当時の私は週刊将棋の編集長でした。3月11日は金曜日。翌日の印刷に向けての追い込みで遅めの昼食になり、食後の一服中にあの大地震が発生しました。

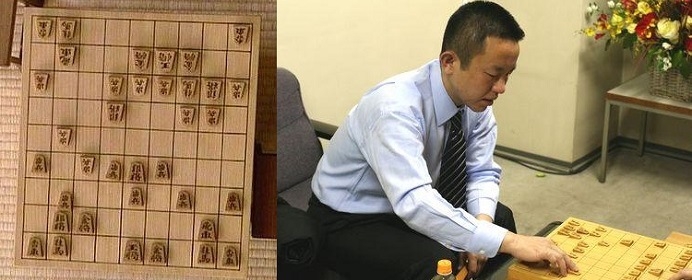

東日本大震災直後の将棋盤と駒。盤や駒台が動き、駒が盤のマス目からずれていることがわかる。

編集部があるビルは頑丈でしたが、それでも外壁の一部が崩落し、天井が落ちている個所もありました。余震は断続的に続いています。当日は千駄ヶ谷の将棋会館で順位戦などの対局が行われており、状況確認も含めて、一ツ橋の編集部から取材担当の記者を徒歩で千駄ヶ谷へ向かわせました。

昭和59年の創刊以来、週刊将棋が迎えた最大のピンチです。紙面を仕上げられるのか、印刷できるのか、配送できるのか。すぐには何も分かりません。それでも私は、業務を続行しました。

当日できることは夜半に終わり、何人かの同僚と余震に揺れるビルの中で一夜を過ごします。テレビやネットで見る被災地の惨状は、想像を超えるものでした。将棋会館に派遣した記者からの報告で、対局が中断の後に続行されたこと、屋敷伸之九段のA級初昇級が決まったことなどが分かりました。

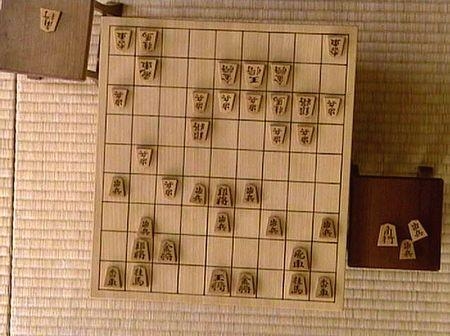

3月11日の対局終局後の屋敷九段。

翌朝からの作業で紙面は仕上がり、印刷もできました。配送はさすがに混乱したはずですが、そこまでは自分の手が及びません。自宅への帰途、次の号は作れるだろうかと考えながら、電車の中も町の中も、妙な静けさがあったことを覚えています。

業務を続行した自分の判断について、その後もずいぶん考えました。8年経った今も考えることがあります。もし作業中にもう一度大きな地震に襲われ、ビルの倒壊や火災が発生していたら。そうならなかったのは、運が良かったに過ぎないのです。「週刊将棋を途切れずに発行する」という程度のことが、人命に優先するはずはありません。部下や関係者にけが人がなかったことは、本当に幸運でした。

私は運命という言葉が好きではありませんが、運に左右されたとしか思えないことは起こります。受け入れられるかどうかは、その時々でないと分かりません。幸運にしろ不運にしろ、まずはかみしめることにしようと思っています。あるいは将来、人智を超えたAIが、たいがいのことに論理的必然性を示すようになるのでしょうか。

週刊将棋は平成の終わりを迎えることなく、3年前に休刊しました。残念ではありましたが、これは不運でもなんでもなく、力不足のせいです。それでも多くの方からねぎらいの言葉をいただき、ただただ感謝するしかありませんでした。

もろもろの幸運をかみしめながら、新しい元号の時代も将棋界にとって良き日々となることを願います。

※画像は名人戦棋譜速報より