日本将棋の歴史(10)

新鋭木村の快進撃!

大正末期に最も目覚ましい活躍をした若手棋士が、関根金次郎十三世名人門下で、のちに十四世名人を襲位する木村義雄(1905年〈明治38年〉2月21日~1986年〈昭和61年〉11月17日)でした。今回は木村の四段時代から八段昇段までを紹介していきます。

ちなみに木村の新聞将棋初出場は、「東京朝日新聞」1917年1月17日付から21日付まで掲載された対小泉兼吉初段との平手戦(木村勝ち)でした。「臨時少年将棋手合」と銘打って、木村は「初段格」と表記されていました。

木村義雄の初陣譜=「東京朝日新聞」1917年1月17日付

【三派の若手選抜棋戦「少壮棋士大棋戦」】

1920年(大正9年)に四段に昇段した木村は、新聞棋戦で好成績を収めるようになります。当時の新聞棋戦は、ほとんどが勝ち継ぎ戦でした。つまり、勝ち続ければいつまでも指し続けられるわけです。反対に負けるとなかなか次の対局が回って来なくなります。家族が多く、とても貧しかった木村は、負けるわけにはいかなかったのです。

関根金次郎の名人披露会は1921年(大正10年)5月8日に開催されましたが、当時、東京の棋士団体は次の三派に分かれていました。東京将棊倶楽部(関根名人派)、東京将棊同盟社(土居市太郎八段派)、東京将棊研究會(大崎熊雄七段派)の三派です。

1921年当時、東京五大新聞(東京日日・報知・時事・東京朝日・國民)の一つだった国民新聞(徳富蘇峰社長)は、三派から若手棋士(四段)を一人ずつ選出して巴状戦(はじょうせん)を行う「少壮棋士大棋戦」を連載します。馬場恒吾編集局長(のち読売新聞社社長)、石川六郎編集次長らがかかわった企画でした。太田正孝副社長らが水面下で進めていた三派合同への布石でもありました。

【木村、全勝優勝】

少壮棋士大決戦で木村四段優勝=「国民新聞」1921年11月8日付

将棊倶楽部からは木村義雄、将棊同盟社からは金子金五郎、将棊研究會からは飯塚勘一郎の各四段が出場しました。対局結果は次の通りで、木村が優勝したのです。

1.木村(勝ち)対金子

2.金子(勝ち)対飯塚

3.木村(勝ち)対飯塚 ※飯塚四段は2敗した段階で棄権

4.木村(勝ち)対金子

第4局が3日がかりになり、3日目は徹夜して勝負がつきました。

木村四段3勝0敗、金子四段1勝2敗、飯塚四段0勝2敗になり、木村が初優勝して懸賞の金時計を授かりました。同年11月8日付には木村の写真入りで大きく掲載されました。

同年12月10日付、関根名人の第4局総評から。

《本局は双方對局三昼夜を徹し全心全力を傾注し最善を尽したる對戰なれば批評すべき欠点少し近来稀なる棋局なり本局を以て木村四段は全勝者として本社より金時計の商品を得たれども木村氏の對局は三番ともあまりに老成に傾き攻勢を欠きたりしは少壮者として遺憾の次第なれば評者は今後強く攻勢を以て對局せられんことを切に希望するものなり。》

「木村氏の對局は三番ともあまりに老成に傾き攻勢を欠きたり」は、負けるわけにはいかなかった当時の木村の棋風をよく伝えた関根名人の評です。

木村はこの時のことを次のように述懐しています。(「週刊将棋」1984年〈昭和59年〉8月1日号"連載インタビュー 木村十四世名人に聞く(1)"から)

《そう、あれから浮かび上がったね。つまり何か一つのチャンスが無ければ、貧乏のどん底にいる者は浮かび上がれないね。チャンスをつかむんだ。私は幸いに勝負の世界にいたから、こういうチャンスをつかめたと思うんだ。》

木村は翌年1月、五段に昇段します。

【報知新聞社に入社】

1923年(大正12年)9月1日に関東大震災が起きます。死者・行方不明者105,000人余の方々が亡くなった大惨事でした。

東京の最有力紙だった報知新聞社の太田副社長は1924年(大正13年)1月16日、木村五段が棋戦「東西対抗報知将棋」で五人抜きしたことをいい機会に五段以上の高段者を芝浦の「いけす」に招待しました。こうした会も三派合同への根回しの一環でした。この場で木村の六段昇段が披露されたのです。

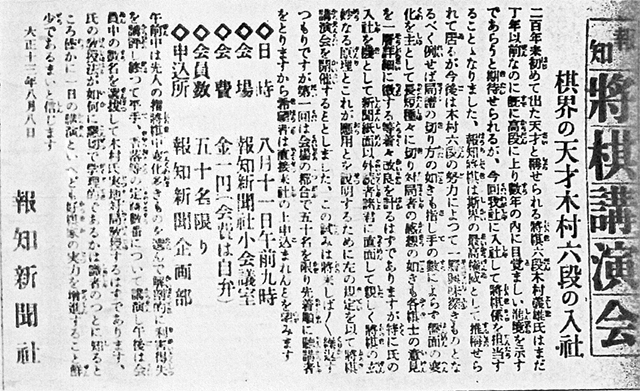

もともと師匠の関根名人が将棋欄の講評を担当していたこともあり、木村と報知との縁は深かったのですが、懇意だった海老塚薫氏(のち日本将棋連盟評議員)の橋渡しにより木村は報知新聞社に入社することになります。同年8月11日のことで、当日は将棋講演会も行う、と大きく社告が掲載されました。

社告「報知將棋講演会 棋界の天才木村六段の入社」=「報知新聞」1924年8月9日付

【棋風の転換】

入社した木村は、学芸部と企画部とに配属され、関根名人の講評を手伝ったり、講習会を開いたり、定跡を説いたり、愛読者の指導という方面で、いろいろの立案に応じて実行にも携わりました。文章を書き習うようになったのもこのころからで、社の生駒粂蔵(筆名・翺翔)記者に指導を受け、用語や字句の使い方などを学びました。

この当時のことを木村は、その著書『ある勝負師の生涯 将棋一代』(文春文庫)のなかで、次のように振り返っています。

《社内の活動を見聞きしていると、それが直に活きた教材となって、私の目を覚まさせてくれる。打てば響くというか、突発事件に対する処置の敏活さ、あらゆるものを活用する機智の縦横さ、事業計画の積極性等、一つとして脅威に値しないものはなかった。(略)

由来私の棋風は、受ける将棋だといわれた。用心を第一とし、無理な攻撃さえしなければ、滅多に負けないと信じていたので、仲間同士の間でも、

『木村君との対局には、うっかりすると指し切らせられるぞ』と警戒されたものであった。

一つには生活上から来たことで、負けては困るからだったが、これは決して進歩的ではない。敵に向ってこちらからは仕懸けず、敵の攻めて来る虚に乗じて、有利に転換しようとする戦法が、寧ろ卑屈で消極的であることも、充分知ってはいたのだけれど、当面の勝を求める上には、そうすることが安全であり、そうしなければならなかったのだ。

報知に入社して後、だんだんそれがちがって来た。受ける時は受けるけれど、攻むべき時には進んで攻めた。これまでは自重し過ぎて、兎角勝味の遅かったのが、必ずしもそうでなくなった。いわば棋風上の一転機であったが、これは新聞社の仕事が、どこまでも積極的であることに、感化された賜ものとしなければならぬ。

こうした棋風の転換は、自然また対手の虚を衝くことになった。防禦を主とした時分なら、当然攻めて行かぬところ、対手の油断しているところへ、不意に攻込むことがあるから、敵は忽ち敗亡して、思わぬ奇勝を博し得るといった風で、二重の効果が現れる。

受ける場合でも、ただ受けるのでなく、剣でいえば後の先をねらう、攻守一如の受けになるわけだから、内容的には大いに異なって、少くとも将棋が広くなったように思う。

成績はまた当然上った。こう書くと手前味噌のようで、甚だ心苦しいけれど、お蔭で連戦連勝を続け、多くの対手を指込んで、やがて七段も近かろうといわれつつ、大正十三年を送った。》

「少壮棋士大棋戦」の総評で関根名人に消極的な戦い方を批評されたことを思えば、この棋風の転換で木村は難点を克服し、長足の進歩を遂げたと言えるのではないでしょうか。

【昇段制度の確立】

1924年(大正13年)9月8日に三派は合同して、東京将棋連盟が結成されます。同日、大崎熊雄七段、金易二郎七段が八段に昇段します。まもなく大阪の木見金治郎七段が八段に、翌1925年(大正14年)2月1日に花田長太郎七段が八段に昇段します。

その後も成績の良かった木村の七段昇段は、同年3月15日、大阪市北区「大江ビル」で開催した木見金治郎八段昇段披露会の席上で発表されました。この披露会には土居市太郎八段、花田長太郎八段とともに木村は出席していました。

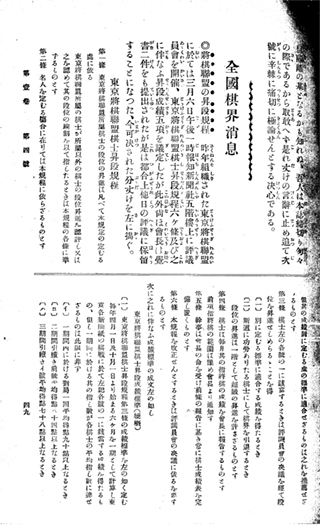

懸案だった昇段制度を確立するため、東京将棋連盟は同年3月6日、東京・有楽町の報知新聞社五階楼上で評議員会を行い、中島富治案を基に審議、「棋士昇段規程六ヶ條及びこれに伴う昇段成績五項」を可決しました。中島案を要約すると次の通りです。(「王将」1954年〈昭和29年〉4月号の「棋界秘録」〈中島富治執筆〉から要約)

⇒ 一局を140点とし、平手の場合、勝つと120点、負けると20点。一段不利の手合い、例えば八段と七段とで香落ちの場合、八段が勝つと140点、負けた七段が0点。反対の場合、つまり八段が負けると40点、勝った七段が100点。この方式で6カ月ごとに所定の局数に達した者につき計算し、95点を得たら昇段、という点数制度です。

可決された昇段規程=「将棋新誌」1925年4月号から

上記のように昇段規程を定めた東京将棋連盟は、同年4月1日から所属棋士の成績審査・第一期戦を発足します。期間は6カ月で、対象は東京六大新聞(萬朝報、時事新報、国民新聞、報知新聞、東京朝日新聞、東京日日新聞)の棋戦でした。

【木村の八段昇段辞退】

1925年(大正14年)11月26日に第1期成績審査が決定しました。

この制度で最初の昇段点獲得者は木村義雄七段で、同年3月15日に七段に昇段したばかりでした。評議員会は八段昇段を決めましたが、木村は年が若い(20歳)ことを理由に辞退します。この間の経緯を中島が執筆しています。(「王将」1954年4月号の「棋界秘録」から)

《木村はらくらくとこの規定による八段昇段点を獲得したのであったのだが、私は考うるところあって彼にすゝめて昇段を辞退せしめた。それは指込制のために彼が他の八段に対して一局の後手番をも指していないことの外に、当時の棋界の情勢は、かくすることが彼の今後のためによいと判断したからであった。彼は快く即座に私の勧告に従った(略)

この辞退は実際に於て彼にプラスすること多大であった。もとより、私としても、彼が半年後に昇段し得ることに百パーセントも自信がなければ、このようなことはしなかっただろう。果して半年後、彼はゆうゆうとして八段になった。》

木村はなぜ中島の意を受けて八段昇段を先に伸ばしたのでしょうか。木村は自著『ある勝負師の生涯 将棋一代』(文春文庫)のなかで、この一件について詳しく述べています。

《規定の一部が変更されて、昇段準備の成績審査は、これまで一年一回の定めであったのを、短縮して年二回に改め、半年毎に一応審査することになった。私は七段になってから、十五人、十六人と抜いたことがあり、十人抜き位は珍しくなくなった。

七段昇段の三月以来、九月は丁度半年目であった。自分の成績を調べて見ると、やはり百点以上になっている。私があまり勝ち過ぎるものだから、早く昇段してもらわなくては、他の者が困るという人もあった。私も無論八段に、進み得るものと思った。(略)

六カ月の得点と、対局数とを精算した結果、私の得た平均点は、百五点に達していた。

規定の点数を超過したのだから、当然昇段さすべしという案の出たとき、中島氏は私を呼んで、

『立派な成績を挙げたのだから、無論昇段すべきだけれど、まだ年も若いし、実力があるのだから急がずともよかろうと思う、その方が君のためではないか』と、懇ろに注意を与えられた。

一代制の名人が現に光っている以上、私達の到り得る範囲で、八段は将棋の最高位である。いくら成績がよくても、またいくら強くなっても、それ以上には昇れないのだ。いわば停止戦である。

その停止戦へ飛込むのに、急ぐ必要がないといわれるのは、もっともの注意である。(略)

ただ現実の問題として、対局料の多寡、待遇の厚薄、記録上の利害が残るけれど、それも実力さえ劣らなければ、超越できぬことではなく、仮りに最悪の場合を予想しても、次の審査を受けるまでに、まさか規定の昇段点を、降るようなことはあるまいと、私もいろいろ考えた末、中島氏の忠告に随い、辞退することに決心した。そして連盟へも正式に、

『私はまだ年も若く、将来が大切と思いますから、もう一期お延しを願い、この次若し成績がよかったら、その時上げていただきましょう』と申出た。》

結局、木村の八段昇段辞退が認められます。

半年後の1926年(大正15年)3月に木村は96点8分の平均点を得て再び昇段点を獲得、4月13日付で段としては最高位の八段免状を授かりました。21歳の若さでした。