日本将棋の歴史(2)

本欄では日本将棋の歴史について、とりわけ新聞に将棋が掲載されるようになってからの道のりを、明治、大正、昭和の時代ごとに詳しくたどっていきます。

明治前期の将棋界

江戸時代の末期、天保14年(1843年)から名人空位の時代が続きました。明治12年(1879年)10月19日、長い空白期間ののち、家元の伊藤家から八代宗印が十一世名人に襲位しました。

伊藤宗印十一世名人(初名は上野房次郎)は明治14年(1881年)11月に棋士の集まり「魁進社」を結成し、社員らが対局した棋譜を掲載した小冊子「将棊新報」を同年12月6日に出版します。しかし、この試みは長く続かなかったのです。まだ機が熟していなかったため、2年後の16年(1883年)8月10日刊の第五集までで打ち切りになってしまいます。宗印は明治24年(1891年)3月に魁進社を「九々社」と改称して、同年5月12日に小冊子「将棋新誌」を出版します。ところが、翌25年6月25日付の第十五集までで惜しくも終刊になります。失意のうち、翌26年(1893年)1月6日に宗印は68歳(数え)の生涯を終えました。結果的に宗印は、家元としては最後の名人になったのです。

新聞将棋の始まり

明治10年代、新聞は政論中心の大新聞(おおしんぶん)と、娯楽中心の小新聞(こしんぶん)に分かれていました。大新聞は知識階級を対象にした政論主体の新聞で、小新聞は中流以下の読者を対象にした通俗的な新聞をいうことが多かったのです。

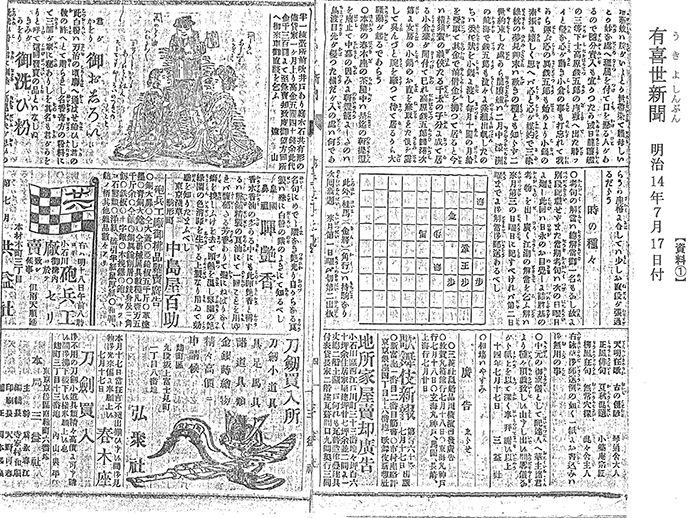

新聞に初めて詰将棋が載ったのは、小新聞の「有喜世(うきよ)新聞」で、明治14年(1881年)7月17日付のことでした。

新聞詰将棋の始まり

明治14年(1881年)7月17日付~「有喜世(うきよ)新聞」

一世名人大橋宗桂著『術知象戯力草宗桂指南抄』=元禄16年(1703年)刊=第41番から引用。持ち駒に誤りがあり、「角金桂」ではなく、「角金歩」でした。以後、月に1回程度 連載され、約1年続きました。

新聞に初めて掲載された詰将棋

新聞指し将棋の始まり

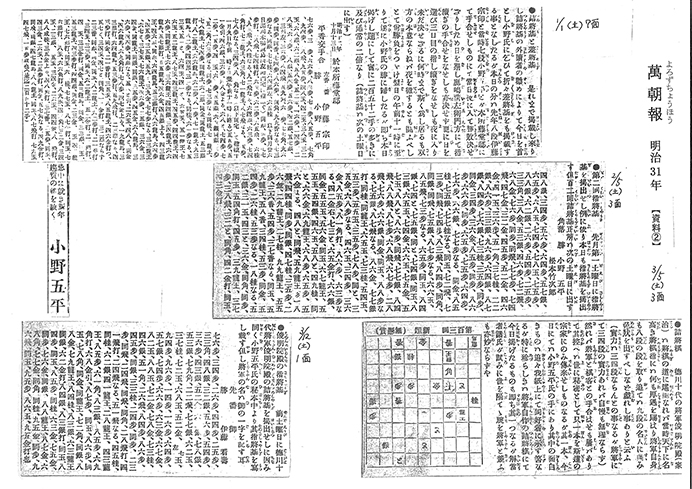

明治31年(1898年)1月1日付~「萬朝報(よろずちょうほう)」

伊藤宗印八段(香落ち)対小野五平七段(勝ち)戦

明治29(1896年)年2月9日付から詰将棋を連載していた「萬朝報」は、同31年1月1日付から新聞では初めて実戦、つまり指し将棋を掲載しました。以後、月に1回程度連載して約1年続きました。資料②は当時「萬朝報」に掲載された指し将棋の記事です。

「萬朝報」は、「巌窟王(モンテ・クリスト伯)」や「ああ無情(レ・ミゼラブル)」の翻訳などで知られる黒岩涙香(本名・周六)が創刊した新聞です。やや薄い赤色の紙質を用い、上流階級のスキャンダルなどを暴くことが多かったので、「赤新聞」と恐れられていました。

新聞棋戦の始まり

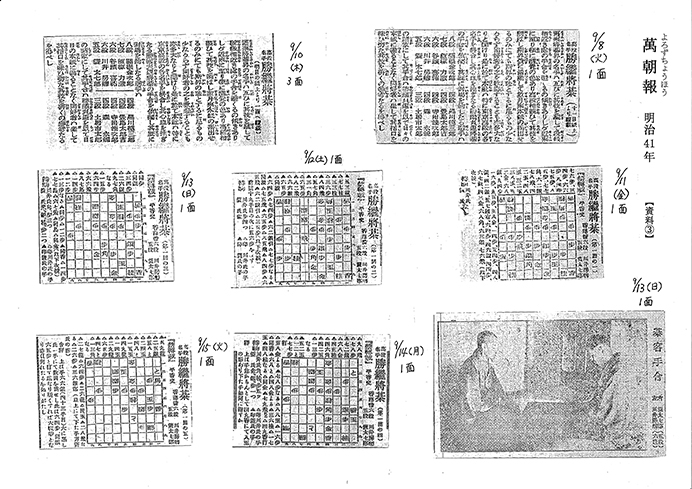

明治41年(1908年)9月11日付~「萬朝報」

"高段名手勝継将棊"10人参加の勝ち抜き戦(社告を含む)

川井房郷六段(香落ち)対簑太七郎五段(勝ち)戦

前年に神戸新聞社が関根金次郎と井上義雄との八段同士の対局を実現した神戸大会を開き、大きな話題を呼んだことが新聞棋戦開始のきっかけになったのです。

「萬朝報」の棋戦開始により、棋士に対局料が支払われるようになりました。段位にかかわらず1人1局2円(もりそば3銭の時代)の対局料でした。それまでは、棋譜を掲載しても雑報(ニュース)として扱われていたため、よほど大きな対局でない限り、対局料は支払われませんでした。

「萬朝報」に三木愛花(本名・貞一)という相撲史家としても知られる記者がいました。愛花は苦しい時期の将棋界に対し、終始好意的で、同41年12月に刊行された将棋雑誌「将棊新報」の主筆を務め、また翌42年(1909年)8月8日に結成された在京の棋士団体「将棊同盟会」(同年10月3日に「将棊同盟社」と改称)にも尽力しました。愛花については、別稿でご紹介する予定です。

以後、各新聞が続々と棋戦を掲載するようになりました。

主な新聞の棋戦開始

※カッコ内は開始年月日 明治時代▽萬朝報(41/9/11)▽名古屋新聞(41/11/1)▽都新聞(42/4/7) ▽中外商業新報(42/9/26)▽国民新聞(42/10/15)▽中央新聞(43/1/28)▽二六新報 (43/2/11)▽横濱貿易新報(43/3/2) ▽神戸新聞(43/3/19)▽大阪朝日新聞(44/2/25)▽福岡日日新聞(44/6/2) ▽東京朝日新聞(45/1/1)▽東京日日新聞(45/3/3)

詳しくは以下の「明治時代の将棋年表」をご覧ください。

明治時代の将棋年表

| 年 | 西暦 | 日付 | 項目 |

|---|---|---|---|

| 明治12 | 1879 | 10月19日 | 八代伊藤宗印八段、約35年の名人空位時代を経て、十一世名人を襲位する。54歳(数え)。 |

| 14 | 1881 | 7月17日付 | 初めて新聞に詰将棋が掲載される。「有喜世(うきよ)新聞」の“時の種々”欄で、以後、翌15年8月10日付までほぼ月に1回連載された。 →一世名人大橋宗桂著『術知象戯力草宗桂指南抄』=元禄16年(1703年)刊= 第41番から引用 |

| 〃 | 〃 | 11月 | 伊藤名人が棋士の集まり「魁進社」を結成する。 |

| 〃 | 〃 | 12月6日 | 伊藤名人が魁進社の社員などが対局した棋譜を掲載した小冊子「将棊新報」出版。発行所は山静堂。 |

| 16 | 1883 | 8月10日 | 「将棊新報」が第五集で打ち切りになる。 |

| 23 | 1890 | 1月15日付 | 「郵便報知新聞」が“詰手如何”と題した詰将棋を掲載。正解者には、伊藤名人が段級を与えた。解答は2月3、4日付に掲載。この欄は第4回まで続いた。 |

| 24 | 1891 | 3月 | 伊藤名人、魁進社を「九々社」と改称する。 |

| 〃 | 〃 | 5月12日 | 伊藤名人、九々社の社員などが対局した棋譜を掲載した小冊子「将棋新誌」出版。 |

| 25 | 1892 | 6月25日 | 「将棋新誌」第十五集で終刊。 |

| 26 | 1893 | 1月6日 | 伊藤十一世名人逝去。68歳(数え)。 |

| 29 | 1896 | 2月9日付 | 「萬朝報(よろずちょうほう)」に定期的に詰将棋が連載される。「つめ将棋」と題され、毎週日曜に小野五平(のちの十二世名人)が出題した。 |

| 〃 | 〃 | 7月19日付 | 続いて「時事新報」にも定期的に詰将棋が連載される。「新問題」と題され、毎週日曜に小野五平が出題した。 |

| 31 | 1898 | 1月1日付 | 初めて指し将棋(実戦)が新聞(「萬朝報」)に掲載される。明治12年の対局、伊藤宗印八段(香落ち負け)対小野五平七段戦が載った。「小野氏に乞ひて折々差(ママ)将棋をも掲載す」と前置きがある。 |

| 〃 | 〃 | 2月6日付 | 次に指し将棋を掲載した新聞は「時事新報」で、やはり小野に依頼した。小野五平(飛車落ち勝ち)対多賀常容戦。 |

| 〃 | 〃 | 12月4日付 | 明治31年9月18日付から毎週日曜に詰将棋を連載していた「国民新聞」は同年12月4日付から「名手餘響」と題して指し将棋を掲載した。五代大橋宗順(分家、香落ち負け)対六代大橋宗英(分家)戦。「国民新聞」は明治33年2月18日付から「将棋新手合」という欄を設け、指し将棋を連載する。講評は小野五平。森九吉対加藤覺三郎戦(勝ち)。 |

| 33 | 1900 | 5月27日 | 小野五平の名人披露将棋大会が江東中村楼で開かれた。主な手合は斉藤雅雄六段対小林鹿次郎六段戦、関根金次郎七段対小松定吉(五香)五段戦。異色の手合として、作家の幸田露伴が飯塚納と西洋将棋(チェス)を指している。 |

| 37 | 1904 | 11月21日付→12月21日付 | 明治37年2月10日に日露戦争開戦。「東京二六新聞」に松本朋雅六段出題の「新案日露戦争詰将棋」十七番が掲載される。問題は11月21日付から12月7日付まで。解答は12月10日付から21日付まで。翌38年1月1日付に解答者発表。 |

| 〃 | 〃 | 12月14日付 | 「萬朝報」に関根金次郎七段出題の詰将棋「新題旅順陥落詰め」掲載。翌週の21日に正解発表。 |

| 39 | 1906 | 9月3日付 | 「神戸新聞」が読者の投稿による囲碁・将棋のコラム「棋道談笑」欄を設ける。 |

| 40 | 1907 | 10月20日 | 「神戸新聞」が関根、小菅剣之助、井上義雄各八段らを招き、神戸市下山手通り「神港倶楽部」で将棋大会を盛大に催す。八段同士では関根対井上戦が行われ、2勝1敗で関根が勝つ。小菅は所用のため三重県四日市に帰郷したため、神戸新聞社から関根に懸賞銀杯が贈られた。10月14日付から数回にわたり将棋大会の社告が大きく掲載された。 |

| 〃 | 〃 | 10月27日 | 「大阪時事新報」主催で関根八段対井上八段戦が大阪市東区博労町で行われ、関根が勝つ。 |

| 〃 | 〃 | 11月17・19日 | 関根八段、四日市で小菅八段と対局。双方香の相引きという異例の手合を高砂町「山田楼」で行い、小菅が2連勝した。小菅は伊藤宗印十一世名人門下で、関根の兄弟子。実業界で活躍していた。 |

| 〃 | 〃 | 12 月1日 | 小菅八段(香落ち勝ち)対関根八段戦が名古屋市車町「宮房楼」で行われた。 小菅対関根戦の3局は「神戸新聞」「萬朝報」に掲載された。 |

| 41 | 1908 | 7月4、5日 | 「全國将棊大會」が横濱「横濱将棊倶楽部」で開かれる。この時、阪田三吉六段が初めて関東へ。川井房郷六段、簑太七郎五段と対戦した。 |

| 〃 | 〃 | 9月1日 | 大阪朝日新聞社主催による関根金次郎八段対阪田三吉六段の香香角交りの三番勝負が大阪中の島「西照庵」で行われた。関根から見て、9月1日香落ち負け、2日香落ち負け、3日角落ち勝ちに終わった。「大阪朝日新聞」には1日付に社告が載り、3日付から1カ月間、独占掲載された。 |

| 〃 | 〃 | 9月11日付 | 「萬朝報」が本格的な棋戦「高段名手勝継将棊」を始める。月6局掲載。10人の棋士が参加。初戦は川井房郷六段(平香交り香落ち番)対簑太七郎五段戦(勝ち)。それまでは新聞に掲載されても雑報(ニュース)として扱われていたので、対局料が支払われていなかった。この棋戦から段位にかかわらず一局2円が支払われるようになった。本棋戦の開始には「萬朝報」の記者で、相撲史家として知られる三木愛花(本名・貞一)の尽力が大きかった。三木は明治26年4月入社。 |

| 〃 | 〃 | 11月1日付 | 「名古屋新聞」、棋戦「将棋新手合」開始。 |

| 〃 | 〃 | 12月21日 | 本格的な将棋雑誌「将棊新報」創刊。三木愛花主筆。菊判32ページ。巻頭に愛花が「金鵬(中国語で「将棋」の雅号)小史述」とし、将棋の起源伝来を述べている。そのほかに「現今名家手合」(対局者の講評付き)、「定跡講義」、江戸時代の将棋「名家棋譜」、「逸話」、発刊の趣意などが掲載されている。大正12年(1923年)8月まで発行したが、関東大震災のため終刊。 |

| 42 | 1909 | 4月7日付 | 「都新聞」、棋戦「敗退将棋新手合」開始。 |

| 〃 | 〃 | 8月8日 | 在京の棋士(関根八段、井上八段ら)が棋士団体「将棋同盟会」結成。第3回の会合(同年10月3日開催)から「将棋同盟社」と改称。井上八段一派がその直後に脱退。 |

| 〃 | 〃 | 9月26日付 | 「中外商業新報」、棋戦「敗退将棋」開始。 |

| 〃 | 〃 | 10月15日付 | 「国民新聞」、棋戦「諸名家敗退将棋」開始。 |

| 43 | 1910 | 1月16日 | 井上八段らが棋士の新団体「将棋同志会」結成。 |

| 〃 | 〃 | 1月28日付 | 「中央新聞」、棋戦「敗退将棋新手合」開始。 |

| 〃 | 〃 | 2月11日付 | 「二六新報」、棋戦「同盟社員勝継将棋」開始。 |

| 〃 | 〃 | 3月2日付 | 「横濱貿易新報」、棋戦「京濱同盟将棊大会手合」開始。 |

| 〃 | 〃 | 3月19日付 | 「神戸新聞」、「銀杯懸賞素人敗退将棋」開始。 |

| 〃 | 〃 | 7月7日付 | 「大阪朝日新聞」紙上に阪田六段は七段昇段を発表、「不服あらば誰でも来い」との小見出しがある。 |

| 〃 | 〃 | 10月9日 | 阪田三吉七段を主将とする関西棋士の団体「関西将棋研究会」結成。 |

| 〃 | 〃 | 11月17日 | 大橋本家十二代の宗金五段逝去。72歳(数え)。将棋家元は途絶えることになる。 |

| 44 | 1911 | 2月号 | 関西将棋研究会が機関誌「将棋雑誌」創刊。 |

| 〃 | 〃 | 2月25日付 | 「大阪朝日新聞」、棋戦「勝継将棋」開始。 |

| 〃 | 〃 | 5月10日 | 矢頭喜祐六段、大崎熊雄四段ら、井上八段主宰の将棋同志会を脱退。 |

| 〃 | 〃 | 6月2日付 | 「福岡日日新聞」、棋戦「名手将棋新手合」開始。 |

| 45 | 1912 | 1月1日付 | 「東京朝日新聞」、棋戦「敗退将棋新手合」開始。 |

| 〃 | 〃 | 2月18日 | 矢頭喜祐六段、大崎熊雄四段ら、棋士の新団体「東京将棋社」結成。 |

| 〃 | 〃 | 3月3日付 | 「東京日日新聞」、棋戦「将棋手合講評」開始。 |

明治維新以来、江戸幕府からの保護を失うなど苦しい道を歩んでいた将棋界は、新聞棋戦の開始により、ようやく明るい光が差し込んできたのです。